RetroNews : En 1836, le journal La Presse est lancé par Émile de Girardin, marquant les débuts de la presse dite commerciale. Comment est reçu, à l'époque, ce journal d'un genre nouveau ?

Dominique Pinsolle : Émile de Girardin est un entrepreneur, également député, qui a une trentaine d’années quand il décide de lancer un nouveau journal à prix cassé. Il fait le pari qu’il existe un marché très large à conquérir auprès du lectorat populaire, qui jusque-là n’est pas du tout concerné par la presse puisque les grands journaux de l’époque sont des journaux aux tirages relativement limités, faits par l’élite et pour l'élite. Girardin décide donc de diviser le prix moyen de l’abonnement annuel par deux et de lancer ce journal en compensant la perte des recettes liées aux ventes par le recours beaucoup plus important aux recettes publicitaires. Il invente un modèle économique nouveau, reposant de manière massive sur les recettes publicitaires.

La Presse, qui paraît en 1836, est considéré comme le premier journal commercial, alors que prédominait jusque-là une presse élitiste, intellectuelle, littéraire, politique. Girardin est aussitôt critiqué, accusé de trahir les idéaux de la presse hérités de la Révolution. On l’accuse de transformer ce qui était une activité noble, pure et désintéressée en une activité bassement commerciale.

Ces critiques viennent de plusieurs univers idéologiques, notamment du côté républicain et libéral. Un homme politique et journaliste, Armand Carrel, finit par affronter Girardin dans un duel qui est resté dans l’histoire comme l’affrontement entre la vieille presse de tradition politique contre la nouvelle presse commerciale. Le duel est resté dans toutes les mémoires car Carrel, grande figure du camp libéral de l’époque, meurt après plusieurs jours d’agonie, alors qu'il n’a que 36 ans. Pendant tout le XIXe siècle, ce duel reviendra dans les débats à chaque fois qu’il sera question de la presse.

à lire aussi

Interview

La fascination du fait divers, symptôme des peurs de la société

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est fondatrice puisqu'elle instaure alors l’un des régimes les plus libéraux au monde en matière de presse. Pourtant, comme vous le montrez dans votre ouvrage, s'ils s'affranchissent du contrôle de l'État, les journaux ont de plus en plus partie liée avec des intérêts économiques...

La loi du 29 juillet 1881, votée à la quasi-unanimité, était un élément fondamental de la politique républicaine et des revendications portées par les républicains dès le Second Empire. Elle intervient à un moment où le marché de la presse s’est déjà très largement transformé, sous l'effet de l’extension du lectorat, grâce aux progrès de l'alphabétisation, mais aussi sous l’effet de l'industrialisation. En 1881, le marché est tellement important qu'aucun gouvernement, quel qu’il soit, ne serait capable de contrôler ce marché devenu incontrôlable.

Un certain nombre de journaux sont alors devenus de grandes entreprises. Le premier d’entre eux est Le Petit Journal, fondé en 1863 et tiré à des centaines de milliers d’exemplaires. Viennent ensuite d’autres journaux sur le même modèle : Le Petit Parisien puis Le Matin et Le Journal. Ces quatre journaux vont monopoliser le marché de la presse, au point de représenter à eux seuls 40 % du tirage des quotidiens en France à la veille de la Première Guerre mondiale. Ces journaux sont décrits à l’époque comme de véritables usines, qui nécessitent des investissements très importants pour acheter des machines, rotatives, immeubles… Ils emploient chacun des dizaines de rédacteurs, d’employés et d’ouvriers. Ils parviennent à capter un électorat populaire très important parce qu’ils parlent certes de politique et d’actualité internationale, mais surtout parce qu’ils publient des faits divers, des chroniques, des romans-feuilletons, et organisent des opérations de fidélisation du lectorat avec des jeux-concours etc.

Grâce à ces techniques publicitaires et à un déploiement sur l’ensemble du territoire permis par le réseau ferré, ces journaux, qui offrent un contenu politiquement peu marqué et cultivent une certaine neutralité, parviennent à capter un lectorat très important et à truster le marché des quotidiens en France. Ceci dit, dès qu’on gratte un peu le vernis, notamment dans les moments de crises et de conflits sociaux, on se rend compte que ces journaux basculent toujours du côté du pouvoir, du gouvernement, de l’ordre établi. Ils défendent en réalité une république modérée voire très conservatrice sur le plan social.

Dans l’entre-deux-guerres, la presse connaît un très fort degré de concentration. Une poignée de patrons de presse, qui viennent souvent de milieux qui n’ont rien à voir avec le monde du journalisme – l’industrie, les affaires, la politique… – achètent, rachètent, vendent, concentrent tout un tas de titres. Cette concentration médiatique contribue à un phénomène général identifié depuis longtemps par les historiens, qui est un phénomène de droitisation globale du paysage médiatique français.

Pour donner un seul exemple, on apprend en 1931 que le journal Le Temps, grand quotidien des élites de l'époque, a été racheté en sous-main par deux représentants du Comité des forges et du comité des houillères, autrement dit du grand patronat de l’époque, ancêtre du Medef. Ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Cette presse très concentrée devient aux yeux de la gauche l’incarnation de la « presse pourrie aux ordres du capital ».

Quelles réflexions et actions mènent les forces de gauche pour dénoncer la « mainmise du capital » et s’attaquer aux structures financières des grands journaux ?

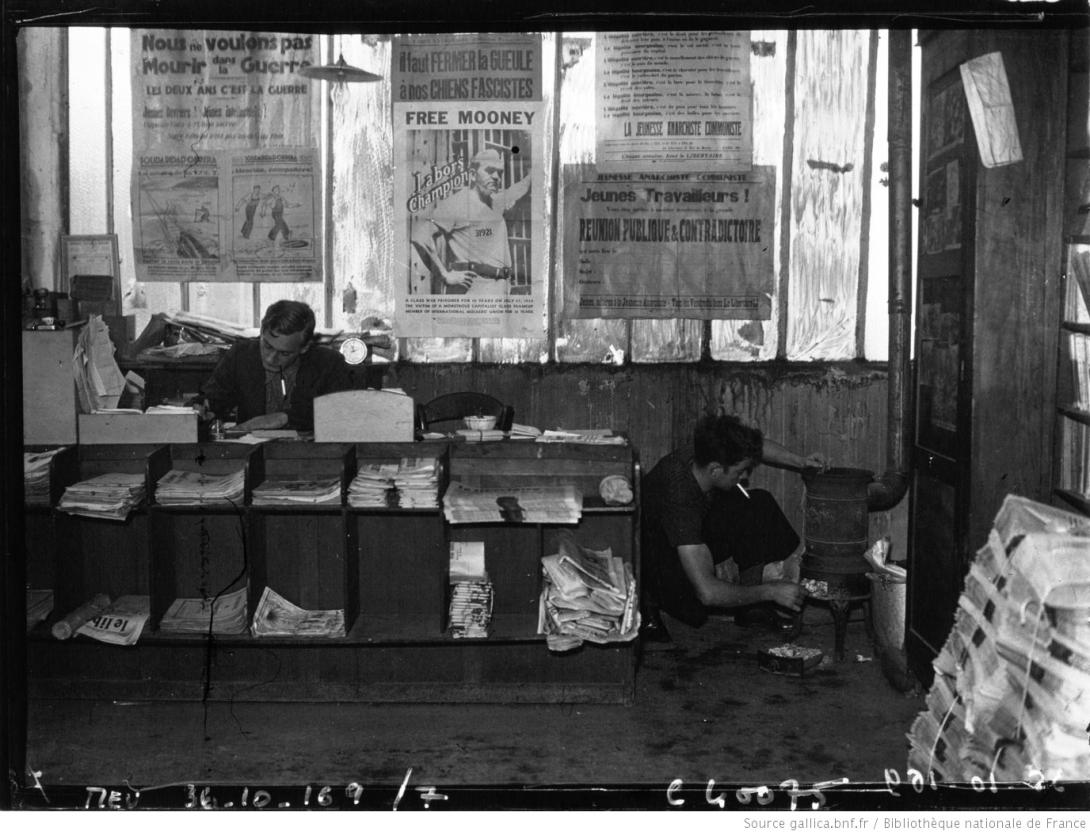

La première réaction de la gauche est la critique. Dès la fin du XIXe siècle, on assiste à de très nombreuses critiques adressées à ces grands journaux qu’on désigne alors comme la « presse bourgeoise », en dénonçant le fait que le mouvement ouvrier est maltraité médiatiquement dans leurs colonnes, que les grèves sont toujours présentées sous un jour défavorable aux travailleurs, etc. Le premier réflexe des forces de gauche est de créer leurs propres journaux et leurs propres organes de contre-propagande. C’est ce que fait la CGT en créant La Voix du peuple, puis ce que font les socialistes en 1904 en lançant, avec Jean Jaurès, L’Humanité.

Cette réaction rencontre toutefois vite ses limites : les tirages de ces journaux d’opposition restent très limités par rapport à ceux des quatre grands de l'époque. Le marché est en réalité verrouillé, et hors de portée des forces de gauche qui ne peuvent pas rivaliser sur le plan financier. Au-delà de cette production critique très importante, on vote, dans les congrès de la CGT, la question de savoir s’il faut accepter les journalistes ou pas. Le vote finit en général par être positif – on préfère que l’on parle, même mal, de la CGT plutôt que pas du tout – mais cela fait débat.

C’est après la Première Guerre mondiale que l’on va commencer, à gauche, à développer des projets de transformation très concrets. Le plus important est le projet porté au départ par Léon Blum en 1928. Dans le quotidien socialiste Le Populaire, Blum propose de nationaliser la presse pour régler radicalement tout un tas de problèmes identifiés depuis la fin du XIXe siècle. L’un de ceux qui inquiètent beaucoup, à gauche mais pas seulement, est la corruption et la manipulation de l’information, notamment l’information boursière, auxquelles se livrent les milieux d'affaires en coulisse pour promouvoir telle entreprise ou tel emprunt. Il y a donc cette volonté d'assainir la presse, mais aussi l’idée que l’État doit intervenir pour permettre à toutes les forces politiques représentées au Parlement de lutter à armes égales sur le plan médiatique. Dans ce projet, l’État mettrait à disposition de toutes les forces politiques les moyens matériels de fabriquer des journaux.

C’est un projet que Blum a porté durant toute l’entre-deux-guerres, qui n’a pas vu le jour mais qui a continué à inspirer de nombreux projets – jusqu’à aujourd'hui, puisque certaines formations politiques proposent de mutualiser les infrastructures matérielles de production des journaux. C’est un serpent de mer, qui n’en finit pas de ressurgir au gré des périodes.

En 1944, le Conseil national de la Résistance (CNR) annonce vouloir instaurer « la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression, la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des puissances d’argent et des influences étrangères, la liberté d’association, de réunion et de manifestation ». Qu'est devenu ce projet ?

La quasi-totalité de la presse a collaboré pendant l’Occupation, ce qui justifie qu'à la Libération la quasi-totalité des titres parisiens sont interdits de parution. On espère ainsi que cette presse ne verra plus jamais le jour, grâce aux mesures anti-concentration, les fameuses ordonnances de 1944, que l’on va mettre en place. Pendant quelques années, les journaux paraissent sous le contrôle de l’État, en attendant l’adoption d’un statut particulier des entreprises de presse ; celui-ci ne verra jamais le jour.

Dès 1947, le marché a repris ses droits, ouvrant la voie à une nouvelle période de concentration qui ne s’est jamais interrompue jusqu’à nos jours.

–

Historien, spécialiste de l'histoire de la communication et du mouvement ouvrier, Dominique Pinsolle est maître de conférences à l'université Bordeaux-III Montaigne. Son ouvrage À bas la presse bourgeoise ! Deux siècles de critique anticapitaliste des médias est paru aux éditions Agone.

Ecrit par

Marina Bellot est journaliste indépendante, diplômée de l'Ecole de journalisme de Sciences Po. Elle a co-fondé en 2009 Megalopolis, un magazine d'enquêtes et de reportages sur la métropole parisienne, qu'elle a dirigé pendant trois ans. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages pédagogiques à destination des adolescents et a co-écrit une biographie de Jean-François Bizot, L'Inclassable, parue chez Fayard en 2017.