Tolstoï, une icône de la littérature russe célébrée en France

Les monumentaux La Guerre et la paix et Anna Karénine sont traduits en France dans les années 1870 et 1880. Tolstoï y devient bientôt le plus célèbre et le plus admiré des écrivains russes.

Avec Dostoïevski, il est le plus connu des écrivains russes du XIXe siècle. Romancier et essayiste prolifique, Léon Tolstoï (1828-1910) est surtout fameux pour deux de ses romans.

La Guerre et la paix, gigantesque fresque prenant place pendant la campagne de Russie de 1812, qui connaît auprès de ses compatriotes un immense succès lors de sa parution en feuilleton dans Le Messager russe entre 1865 et 1869. Et Anna Karénine, lui aussi formidable triomphe lors de sa parution en Russie entre 1875 et 1877.

En France, les œuvres de Tolstoï mettront quelque temps à rencontrer le succès, mais celui-ci sera profond et durable. C’est d’abord un autre écrivain russe, le très francophile Ivan Tourgueniev, qui va introduire l’auteur de La Guerre et la paix chez nous, à une époque où la littérature de ce pays y est peu ou mal connue – en-dehors de quelques noms comme Gogol et Pouchkine.

En 1875, Tourgueniev fait ainsi paraître dans Le Temps la nouvelle de Tolstoï « Deux hussards » et le présente comme « l’un des plus remarquables écrivains de la nouvelle école littéraire russe. » Lorsque est publiée cinq ans plus tard la première traduction française de La Guerre et la paix, par la princesse Irina Paskévitch (une version imprimée en Russie), c’est encore Tourgueniev qui en fait la promotion dans Le XIXe siècle :

« Le comte Tolstoï est un écrivain russe jusqu’à la moelle des os ; et ceux des lecteurs français que quelques longueurs, quelques bizarreries d’appréciation ne rebuteront pas, pourront se dire que la Guerre et la paix leur aura donné une plus intime, plus véridique intuition du caractère russe et de son tempérament, de la vie russe en un mot, que s’ils avaient parcouru des centaines d’ouvrages d’ethnographie et d’histoire. »

Mais La Guerre et la paix est alors peu lu en France, à l’exception de quelques initiés (dont Flaubert qui, conseillé par son ami Tourgueniev, le découvre avec admiration). La réédition qui a lieu presque cinq ans plus tard, chez Hachette, sonnera en revanche l’heure du triomphe pour l’écrivain russe. Dans La Presse, on lit ainsi en septembre 1884 :

« Vous lirez les trois volumes sans penser une seule fois à ce que nous appelons l’intrigue, et vous comprendrez enfin que ce titre : la Guerre et la Paix, ne pouvait vous promettre qu’une étude historique, et non pas un roman.

L’auteur parvient à nous intéresser, non pas aux actions, mais aux caractères de ses personnages ; non à ce qu’ils font, mais à ce qu’ils sont [...]. Et quelle série de physionomies inoubliables ! »

Albert Delpit, dans Le Figaro, parle de « livre patriotique » et s’exclame :

« Quel livre ! [...] Lisez le roman du comte Tolstoï, vous qui parlez légèrement de guerres et de combats ! Lisez ce livre où les hideurs de l'invasion sont froidement étalées par un philosophe qui ne juge jamais, mais qui raconte à la façon d'un chirurgien décrivant une maladie à ses internes. »

Le Constitutionnel parle de son côté d’une « lecture d’autant plus intéressante qu’elle s’écarte des procédés déplorables et généralement répugnants du roman français actuel ». L’Intransigeant ajoute que « le comte Tolstoï n’est pas seulement un conteur de premier ordre, c’est encore un observateur profond et un historien de haute valeur. »

Le succès est tel que même un journal consacré à l’armée comme La France militaire tresse des louanges à La Guerre et la paix :

« Ce roman psychologique et historique, offre aux lecteurs militaires l’attrait d’un fructueux et instructif délassement [...]. Qu’il nous soit permis d’insister pour que cet ouvrage ait sa place dans toutes nos bibliothèques d’officiers. »

Le roman, dont les ventes explosent, est traduit la même année qu’un autre chef-d’œuvre venu de l’Est : Crime et châtiment de Dostoïevski, doté quant à lui d’une aura nettement plus sulfureuse. Les années 1884-1885 marquent donc la grande entrée de la littérature russe moderne dans le paysage français, puis occidental (les traductions en allemand et en anglais de La Guerre et la paix suivront).

En 1885, c’est la traduction d’Anna Karénine qui déclenche une foule de réactions enthousiastes. Les lecteurs français succombent en masse à cette histoire mettant en scène le destin tragique d’Anna, femme mariée et mère d’un garçon, qui tombe follement amoureuse d’un officier. La Revue politique et littéraire écrit : « Ce ne sont plus des êtres imaginaires qui parlent ; c’est le grand et malheureux Tolstoï qui met à nu devant nous son âme ravagée. » Gil Blas renchérit :

« Cette fois, il ne s'agit plus d'une épopée magistrale, comme la Guerre et la Paix, mais d'un roman de passion, d'une étude intime profondément fouillée [...].

Une œuvre d'une haute analyse, creusant dans ses plus intimes replis l'âme complexe du monde slave. »

En France, le nom de Tolstoï, jusqu’à sa mort, reviendra désormais fréquemment dans les journaux. En 1887, Eugène-Melchior de Vogüé, le grand passeur français de la littérature russe (auteur notamment du classique Le Roman russe en 1886), fin connaisseur de Tolstoï, évoque dans Les Annales politiques et littéraires un autre aspect de son œuvre : ses essais.

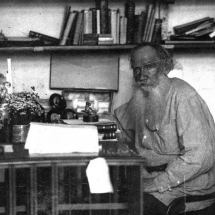

Tolstoï a en effet consacré une abondante partie de ses écrits à des questions philosophiques et politiques (Ma religion en 1884, De la vie en 1887...), prônant un idéal de vérité et de paix qui le font parfois ranger parmi les anarchistes chrétiens. Idéal qu’il mit en pratique en vivant retiré à la campagne, dans son domaine de Iasnaïa Poliana, où il travaillait aux champs et offrait à ses paysans une éducation. De Vogüé écrit :

« Il faut, du moins, reconnaître en M. Tolstoï un des rares réformateurs qui conforment leur conduite à leurs préceptes. On m'assure que son action est étendue et salutaire, qu'il se fait autour de lui des miracles comme on n'en peut voir qu'en Russie, un retour aux mœurs des premiers chrétiens [...].

Retiré à la campagne, il donne son bien, vit et travaille avec ses paysans. Il porte l'eau, fauche, laboure, fait des bottes. Il entre en colère quand on lui parle de ses romans. On me montre un portrait où il est représenté en costume de moujik, tirant l'alène. »

A noter qu’à la même époque, d’autres commentateurs français raillent en revanche les conceptions de l’écrivain, tel Frédéric Montargis dans l'anticlérical Rappel en 1885 :

« Pour Tolstoï, le secret de la vie moderne est dans l’Évangile, ce qui est à peu près aussi raisonnable que de dire qu'il est dans les hymnes homériques ou les Védas [...]. La philosophie du comte Tolstoï est la philosophie de l’abêtissement [...].

Défions-nous de ces rêveries et relisons Rabelais ! »

A la fin du siècle, Tolstoï est connu dans le monde entier. Les visiteurs se pressent en son domaine : parmi eux, André Beaunier publie dans Le Temps, en 1898, une interview exceptionnelle de l’auteur d’Anna Karénine. Tolstoï vient alors d’écrire un essai intitulé Qu’est-ce que l’art ? et répond aux questions du Français devant un « frugal repas de végétarien ».

« Si l’on voulait à présent publier l’Évangile comme une chose nouvelle, on ne trouverait pas un éditeur pour se lancer dans une si périlleuse affaire... De même, Jésus-Christ ne serait considéré que comme un médiocre philosophe, ajouta-t-il en souriant. — Notez bien ce point, car cela suffit à condamner, à accabler sous le ridicule notre conception moderne de l’Art ! [...]

Une œuvre d’art est belle en proportion directe du nombre d’hommes qu’elle intéresse. Les chefs-d’œuvre pour cénacles ne valent rien. Or, je vous le demande, où trouvez-vous dans votre Europe occidentale une seule tentative sérieuse d’intéresser le peuple par la peinture ou par la sculpture ? Nulle part. Tout au plus pourrait-on citer, bien que je n’aime pas les idées qu’elle représente, l’imagerie de Lourdes, — voilà tout ! »

Autre entretien avec le maître : ce dialogue entre Tolstoï, des paysans et des intellectuels publié par Le Mercure de France en mars 1910. L’écrivain y est questionné sur la possibilité d’une révolution en Russie, cinq ans après celle avortée de 1905 :

« Chasser un clou par l’autre ! Quand il s'agit de révolution, ce système n’aboutit à rien ; au contraire, il aggrave la situation. Par ce moyen, les révolutionnaires ne réussiront pas à renverser le gouvernement, et ils n’atteindront pas leur but. Mais dans cette lutte ils commettront beaucoup de péchés et causeront beaucoup de malheurs.

Il n'y a qu'une seule issue, l'issue chrétienne. Et je suis absolument du même avis quant au gouvernement : par la violence, il n’aboutira à rien. »

Lorsque Léon Tolstoï meurt, à 82 ans, le 7 novembre 1910, l'événement fait la Une de tous les journaux français. L’Humanité écrit par exemple :

« C'est comme maître d'énergie et de probité morale, c'est comme humanitaire et comme éducateur du peuple, c'est comme altruiste que nous admirons et respectons le grand apôtre russe qui vient de s'éteindre. »

Loin de s’amenuiser avec son décès, la popularité de Tolstoï ira croissant au fil du XXe siècle. Romain Rolland lui consacre une importante biographie en 1911. Des personnalités comme Gandhi ou Martin Luther King se revendiqueront plus tard de la doctrine non-violente de l’écrivain, tandis que ses romans seront adaptés à de multiples reprises au cinéma.

–

Pour en savoir plus :

Christiane Rancé, Tolstoï, Le pas de l'ogre, Le Seuil, Paris, 2010

Henri Troyat, Tolstoï, Fayard, 1965

Romain Rolland, Vie de Tolstoï, 1911, rééd. Albin Michel