« Je suis le véritable Père Duchesne, foutre » : le journal le plus virulent de la Révolution

De 1790 à 1794, Le Père Duchesne, feuille pamphlétaire créée par Jacques-René Hébert, eut un succès populaire considérable. Son credo : un style truculent et des attaques ordurières contre le roi, le clergé, les aristocrates, les modérés et les « traîtres » à la cause révolutionnaire.

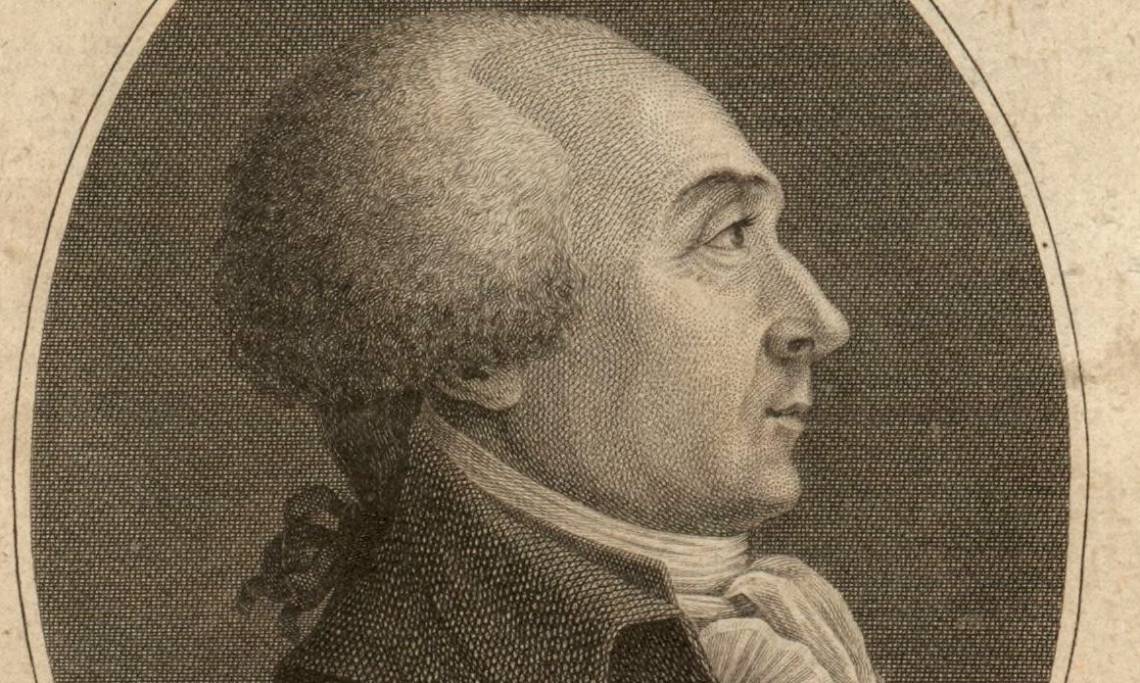

De tous les journaux nés pendant la Révolution française, Je suis le véritable Père Duchesne, foutre fut sans doute le plus lu. Le plus cru et le plus ordurier, aussi : imaginé en septembre 1790, il fut la création d’un homme, Jacques-René Hébert, né à Alençon en 1757, qui avait eu l’idée géniale de rédiger un journal écrit entièrement dans la langue des faubourgs.

Dès le premier numéro, Hébert reprend à son compte le personnage du Père Duchesne, un réparateur de fourneaux imaginaire inventé dans les foires du XVIIIe siècle et toujours prêt à dénoncer les injustices. Sous cette signature (qu’il ne sera pas le seul, pendant la Révolution, à utiliser), le journaliste s’attaque inlassablement au clergé, aux aristocrates, aux monarchistes, aux « faux patriotes ».

Tiré tous les trois jours, chaque numéro ne comporte qu’un seul article et paraît sur huit pages. A chaque fois, Hébert parsème ses invectives d’innombrables « foutre » et « bougre » qui deviendront sa marque de fabrique. « Ma langue naturelle est celle de la sans-culotterie. Il faut jurer avec ceux qui jurent, foutre ! », écrira-t-il.

Dans des saynètes inspirées du théâtre populaire, Hébert multiplie les attaques personnelles, souvent racontées sur le mode de la farce. Dans le numéro 5, il se vante par exemple d’avoir passé à tabac l’abbé Maury (élu député du clergé aux États généraux de 1789), et raconte par le menu l’altercation :

« Nous suivons l’abbé qui continue sa route en grommelant comme un foutu matou, à qui l’on fout les pattes dans la braise. J’avais tout bas instruit mes camarades.

Au détour d’une rue, vis-à-vis la boutique d’une fruitière, l’abbé est saisi par mes trois lurons, l’abbé crie, la fruitière accourt à sa porte ; qu’est-ce que c’est ? L’abbé Maury à qui nous voulons foutre le fouet... C’est vous, père Duchesne ? Bravo, fessez fort [...].

L’abbé jurait, criait et se débattait, et moi l’exécuteur des hautes-œuvres je l’exhortais à la soumission en lui disant, demande excuse à la nation, coquin, fais beau cul et tu n’en n’auras guère. »

Le Père Duchesne laisse régulièrement éclater sa « joie », sa « colère » ou son « indignation » sur diverses questions politiques et sociales : dans le numéro 25, paru fin 1790, il s’élève ainsi contre « l’indissolubricité [sic] du mariage » et se prononce pour le droit au divorce.

« Ce n’est pas l’argent, foutre, qui doit faire les mariages, ce n’est plus l’autorité des pères, c’est l’inclination et le goût [...].

Voilà ce qu’on appelle le divorce ; on peut se quitter, et on ne se quitte pas, on n’empoisonne pas, on n’assassine pas. Voilà ce qu’il nous faut pour faire cesser tant d’abomination : ça diminuera des trois quarts, foutre, le nombre des célibataires, des putains, des cocus, et des bâtards légitimes. »

D’abord respectueux de Louis XVI, Hébert change complètement d’attitude après l’épisode de la fuite de Varennes, en juin 1791, lors duquel le roi et sa famille tentent de s’enfuir avant d’être reconnus et arrêtés. L’opinion bascule, le roi est désacralisé, et Le Père Duchesne se déchaîne contre celui qu’il appelle désormais « Gilles Capet » :

« Qu’allons-nous faire de ce gros cochon, se demandent tous nos badauds en parlant de Gilles Capet ? [...]

C’est foutu, plus de Capet, plus de liste civile, plus d’Autrichienne, il n’y a pas besoin d’un aristocrate pour nous gouverner, et quelque bon bougre comme nous autres y tiendra aussi bien la place qu’un foutu pourceau qui ne fait que se soûler. »

Le roi est malgré tout maintenu sur le trône, et le 14 septembre 1791, la France devient une monarchie constitutionnelle. Hébert, désormais membre de l’influent Club des Cordeliers, s’épuise alors en violentes attaques contre celui qu’il surnomme « Monsieur VETO ».

En décembre 1791, Louis XVI met en effet son veto aux décrets sur les prêtres réfractaires et les émigrés. Le Père Duchesne laisse éclater sa « grande colère » dans le numéro 102 (décembre 1791), dans lequel il appelle au massacre des ennemis de la Révolution :

« Vous avez une constitution, eh bien, autant vaudrait n’en point avoir, puisqu’un seul a le droit de faire la loi à tous les autres. Que sert-il de faire un bon décret, si M. VETO peut les arrêter tous ? [...] Mais non, foutre, nous nous conduisons comme des lâches, comme de foutues poules mouillées. Nous sommes plus loin de la révolution que nous ne l’étions dix ans avant qu’elle arrive [...].

Faites donc voir une bonne fois que vous avez du sang dans les veines ; oui, foutre, soyez tels que vous fûtes le 14 juillet [...]. Forgez des milliers de piques, armez-en à la fois vos femmes et vos enfants [...].

Tombez tous au même instant sur tous les calotins perturbateurs, sur les aristocrates, sur les faux patriotes [...] et sur une forêt de piques élevés en l’air, promenez toutes les têtes de ces scélérats. »

De plus en plus lu, Le Père Duchesne se veut alors la voix des Sans-Culottes et s’érige en champion de la cause populaire. Il continue de tonner contre la famille royale : en mars 1792, il prétend avoir été victime d'une tentative de corruption de la part de Marie-Antoinette (qu'il traitera au fil des ans de « foutue Messaline », de « guenon », de « daronne », ou plus simplement, comme ici, de « putain couronnée »). Son dialogue imaginaire avec « l’Autrichienne » est retranscrit dans le numéro 115 :

« Comment, père Duchesne, en t’assurant une bonne pension sur la liste civile, en te comblant de biens et d’honneurs, on ne pourrait te séduire ?

Apprenez, foutre, que toutes les listes civiles, que toutes les cajoleries des putains couronnées, que les faveurs mêmes de toutes les Reines ne me feront jamais manquer à mon devoir. Ma liste civile à moi, c’est l’estime et la bonne amitié des braves gens [...].

Eh bien, dit-elle en écumant de rage, vieil ivrogne, je ne puis rien gagner sur toi par des bienfaits [...]. Va, sors de ma présence, sac à vin.

Eh, foutre ! Je ne demande pas mieux. »

Le 10 août 1792, c’est la prise des Tuileries : Louis XVI est emprisonné. Dans la lutte à mort qui oppose désormais girondins (qui ne montrent guère d’empressement à préparer le procès du roi) et montagnards (parmi lesquels on retrouve Robespierre, Desmoulins, Danton...), Hébert se positionne sans surprise pour les seconds.

Lorsque le procès de Louis XVI débute en décembre, il réclame son exécution à grands cris :

« Pendant ce temps-là, la Convention marche à tâtons et fait ce qu’elle peut pour sauver l’ivrogne du Temple [...]. Tonnerre de Dieu, faut-il tant de beurre pour faire un quarteron, est-il donc si difficile de couper la tête d’un cocu ? »

Le 20 janvier 1793, veille de la décapitation de Louis XVI, il donne libre cours à l’un de ses « grandes joies », celle « de voir que la Convention a pris à la fin le mors aux dents et va faire essayer la cravate de Sanson au cornard Capet ! ».

Dans la phase suivante de la Révolution (insurrection vendéenne, création du Tribunal révolutionnaire puis du Comité de Salut public), Hébert donne dans la surenchère et multiplie les imprécations contre les girondins, qu’il traite de traîtres et de scélérats. Numéro 259 :

« On dira que je répète toujours la même chose ; je m’en fous.

Tant que je verrai le mal, j’indiquerai le remède, tant que la République sera gouvernée par des avocats, je me débattrai comme un diable dans un bénitier pour l’empêcher ; tant que les Sans-Culottes souffriront des nobles à la tête de nos armées, je dirai aux Sans-Culottes qu’ils sont des lâches et des imbéciles. »

Le 2 juin 1793, les montagnards font arrêter les principaux chefs girondins et se retrouvent seuls au pouvoir. Lorsque Marat est assassiné en juillet 1793, Hébert se présente comme son héritier : il reprend à son compte le programme des « enragés » et devient le meneur d’une faction ultra-révolutionnaire.

Bénéficiant de l’appui des Sans-Culottes, mais aussi de la Commune de Paris et des Cordeliers, il se met à critiquer le gouvernement des montagnards, qu’il cherche à déstabiliser. En pleine Terreur, dont il est l’un des plus ardents partisans, Hébert et ses fidèles (les « hébertistes ») prônent la déchristianisation. En 1793, son journal, qui est distribué aux armées, tire jusqu'à 600 000 exemplaires.

Témoin lors du procès de Marie-Antoinette en octobre, Hébert l’accuse d’inceste. Lors du procès des girondins, il les accuse d’être à la solde de l’Angleterre ou d’être responsables des massacres du Champ-de-Mars en 1791. « Faut-il donc tant de cérémonies pour raccourcir des scélérats que le peuple a déjà jugés ! », s’exclame-t-il dans le numéro 304.

Alors que l’hiver 1793-1794 touche durement le peuple, Le Père Duchesne en profite pour réclamer des mesures de plus en plus extrêmes. Mais pour les montagnards, Saint-Just et Robespierre en tête, Hébert et ses amis sont devenus encombrants : en mars, la Convention arrête les chefs hébertistes qu’elle accuse de conspiration. Hébert est traduit devant le Tribunal révolutionnaire. Le procès est truqué : il est amalgamé à un agent du « complot de l’étranger » et condamné à la guillotine.

Le 4 germinal an II (24 mars 1794), sur le chemin qui amène Hébert à l’échafaud avec dix-huit autres « conjurés », les bourreaux doivent traîner de force le créateur du Père Duchesne. La Gazette nationale, voix du gouvernement, raconte :

« Un concours prodigieux de citoyens garnissait toutes les rues et les places par lesquels ils ont passé. Des cris répétés de vive la République et des applaudissements se sont fait partout entendre.

Ces témoignages de l’indignation du Peuple contre des hommes qui venaient de compromettre aussi éminemment le salut de la Patrie, étaient proportionnés à l’extrême confiance qu’ils avaient eu l’art de lui surprendre [...]. Ainsi périsse quiconque oserait tenter le rétablissement de la tyrannie ! »

Je suis le véritable Père Duchesne, foutre disparaît avec Hébert. Mais de nombreux suiveurs tenteront de reprendre la formule : on assiste à la parution d’un Vrai Père Duchesne en 1848 ou d’un Fils du Père Duchesne pendant la Commune de 1871. La verve outrancière et la radicalité de l’original de 1790 en font quoi qu’il en soit le devancier de tous les titres de presse satirique qui fleuriront par la suite.

–

Pour en savoir plus :

Louis Jacob, Hébert, Le Père Duchesne, chef des sans-culottes, Gallimard, 1960 [à lire sur Gallica]

Antoine Agostini, La pensée politique de Jacques-René Hébert (1790-1794), Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1999

Josiane Gaud, Des Masques à la Plume: Théâtre et politique dans le journal du Père Duchesne (1790-1794) de Jacques-René Hébert, CTHS Editions, 2021