Lorsque les animaux du Jardin des Plantes furent mangés par les Parisiens

Pendant le Siège de Paris de la fin 1870, tandis que les pénuries alimentaires se multiplient, les animaux sauvages du Jardin d’Acclimatation et du Jardin des Plantes vont servir de mets à la frange la plus aisée de la capitale.

Le siège de Paris par les Prussiens débute le 19 septembre 1870. La France est en guerre contre la Prusse depuis le mois de juillet et Napoléon III est fait prisonnier le 2 septembre à Sedan. Le 4 septembre, la République est proclamée. Paris est ensuite rapidement encerclée.

À cette époque, les Parisiens mangent de la viande presque tous les jours de la semaine. Or, à partir du début du mois d’octobre, celle-ci – qu’elle soit de bœuf, de porc ou de mouton – devient rationnée par jour et par habitant. Le peuple de la capitale se voit alors contraint de capturer et manger les animaux autour d’eux : chiens, chats, chevaux ou encore des rats – c’est ce que l’on appelle non sans un certain sens du tragique « les viandes de fantaisie ».

Tandis que Paris souffre de plus en plus des pénuries imposées par le siège, les animaux dits exotiques, que l’on vient régulièrement visiter au Jardin des Plantes ou du Jardin d’Acclimatation, vont également servir de mets d’appoint à la frange aisée de la population. C’est ce que l’on peut notamment lire, dans la Gazette nationale ou le Moniteur universel, du 22 décembre 1870 :

« On fait même en ce moment à Paris des festins tels que jamais, dans aucun temps et à n’importe quel prix, on n’en a pu faire.

Ainsi, l’un de nos amis nous écrit qu’il a mangé, il y a huit jours, un cuissot d’antilope flanqué de rognons de kanguroo [sic]. »

Ces nouvelles pratiques culinaires, fruits des désolations causées par la privation, sont à de nombreuses reprises relayées dans les journaux. Les boas et autres tigres prétendument dégustés dans Paris assiégée deviennent l’objet d’un article du poète et romancier Théophile Gautier dans le Journal Officiel de la République française :

« On ne parlait dans la ville, poussée par la famine aux caprices et aux dépravations de goût, que de mets bizarres : côtelettes de tigre, jambons d’ours, bosses de bison, pieds d’éléphant à la poulette, filets de lama, entrecôte de chameau, râbles de kanguroos, civets de singe, serpents boas à la tartare, marinades de crocodiles, fricassées de phénicoptères, grues de Numidie à la chasseur, foies d’autruche truffés, chaud-froids de toucans et de kamichis, et autres cuisines zoologiques qui ne laissaient pas que de nous alarmer pour la population du Jardin des Plantes. »

Comme il l’indique cependant dans la suite de son article, certains des plats sont le fruit de rumeurs : certains animaux cités ici n’ont en effet jamais été mangés. Il semblerait par exemple que les grands fauves n’aient pas été destinés à la consommation, de même que les singes, en raison de leur « trop grande ressemblance avec les hommes ».

Pour acheter la viande prélevée sur certains animaux des ménageries de Paris – éléphant, kangourou ou girafe notamment –, il est alors possible pour un particulier de se rendre dans les boucheries et charcuteries de Paris ayant fait l’acquisition de ces viandes, les monnayant directement auprès des parcs zoologiques de la ville.

Ainsi, dans Le Figaro du 24 janvier 1871, les Parisiens peuvent trouver une petite liste des différents magasins où trouver ces viandes exotiques, qu’il s’agisse de la Maison Douix pour « les côtelettes d’éléphant », Chez Martin pour « des rognons de zèbres, du filet de zèbre » ou encore à la Boucherie anglaise :

« Puisque nous sommes dans le domaine des excentricités, signalons les derniers produits mis en vente par la Boucherie anglaise, une courageuse maison qui aura tenu jusqu’à l’heure ultime : foie de porc et de veau, côtes d’éléphant, gigot de chèvres du Thibet.

Puis des lapins monstrueux, des mauviettes à 1 fr. 25 la pièce, du beurre salé à 18 fr. la livre, et enfin quelques pâtés d’éléphant ou de veau. »

Ces boucheries vendent ces viandes à des particuliers appartenant aux classes supérieures mais également aux grands restaurants, demeurés ouverts pendant toute la durée du siège.

C’est ainsi, par exemple, que le soir du réveillon de Noël, le 24 décembre 1870, plusieurs brasseries parisiennes proposent des menus très différents du menu français traditionnel. C’est ce que relatent les « impressions et souvenirs » du siège de Paris dans Le Petit Courrier de Bar-sur-Seine, le 20 octobre 1871, près de dix mois plus tard :

« Mais, nous-mêmes, que cette nuit de Noël fut différente pour nous […]

Un petit nombre de restaurants étaient restés ouverts, soit au centre ordinaire des plaisirs parisiens, du boulevard des Italiens au boulevard de Montmartre, soit dans les quartiers populeux, à Montmartre, à Ménilmontant et à Belleville.

Ici, on buvait du vin bleu. Là, on s’était, par dilettantisme, réuni pour souper autour de menus extravagants et bizarres. Les côtelettes de loup chasseur y figuraient à côté de la trompe d’éléphant rôtie et du kanguroo en capilotade, le tout arrosé du champagne classique. »

On assiste donc au développement d’une véritable « gastronomie de siège », pour reprendre les termes de Jean Vitaux. Les recettes sont complexes, recherchées, et destinées à mettre en valeur le goût de viandes que les chefs cuisinent rarement. On remarque ainsi que les mêmes techniques de cuisine traditionnellement utilisées pour un poulet, une oie ou encore du bœuf sont ici déployées pour cuisiner de l’éléphant, du loup ou du kangourou.

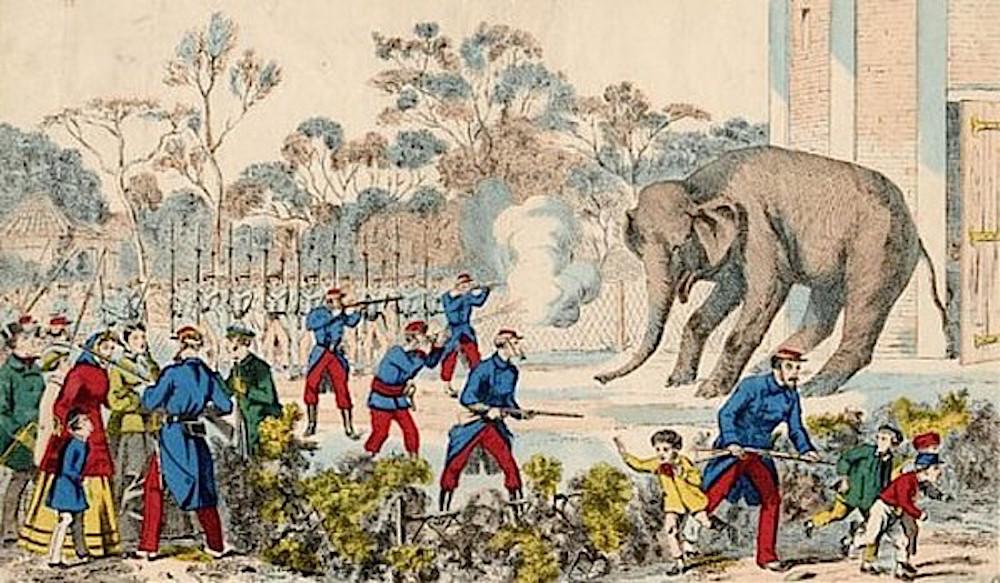

Les morceaux de viande d’éléphant qui se vendent dans Paris sont la conséquence d’un autre épisode largement relayé : l’abattage de Castor et Pollux. Ces derniers sont les deux « gentils éléphants » du Jardin d’Acclimatation, connus de la plupart des Parisiens puisque les enfants pouvaient alors monter sur leur dos pour une balade dans le jardin.

C’est ce que rappelle Le Petit Journal du 3 janvier 1871, reprenant un article du Gaulois :

« Chasse à l’éléphant dans Paris […]

Qui nous eût dit que Castor et Pollux, les gentils éléphants du Jardin d’acclimatation qui ont promené des pensionnats entiers sur leur dos, seraient tués par M. Devisme, achetés 27, 000 fr. par M. Deboos, de la Boucherie anglaise, convertis en aloyau et mangés par le bourgeois de Paris. »

Malgré la symbolique qui entoure les deux éléphants – ils avaient même été chacun baptisé d’un nom mythologique –, on ne perçoit pas réellement d’empathie de la part des Parisiens vis-à-vis de ces animaux sacrifiés ; d’une manière générale, personne ne semble choqué de manger leur viande dans un cas de pénurie tel que celui-ci.

Dans le même article du journal, divers arguments sont avancés : les fourrages coûtaient trop chers ou encore le fait que ces éléphants n’étaient que des « hôtes provisoires »… À la fin du récit, l’auteur insiste à nouveau sur la qualité gustative de la viande d’éléphant, balayant tout sentiment.

« Alors nous avons pu admirer une viande remarquablement belle, tendre et rose comme la chair du veau. […]

La viande de l’éléphant est excellente et très appréciée dans les Indes anglaises. Les parties les plus recherchées sont la trompe et le pied. De son sang on fait des boudins parfaits […]

Aujourd’hui même, découpés en morceaux formidables, comme on devait en servir aux héros d’Homère, Castor et Pollux ont pris place dans la boucherie du boulevard Haussmann, parmi les casoars, les antilopes et les kanguroos. »

Néanmoins ces pratiques alimentaires extraordinaires, dues au contexte du siège, suscitent également des questionnements. C’est ainsi que dans le Journal Officiel du 14 octobre 1871, l’auteur mène une légère réflexion sur ce qu’il est possible ou « admis » de manger. Avant de trancher.

« […] Nous voulons surtout faire allusion ici aux animaux provenant des ventes faites par le jardin d’acclimatation du bois de Boulogne. […]

Ces curiosités de l’alimentation […] seront-elles toujours pour nous, au point de vue de l’alimentation, des curiosités ? Nous ne le croyons pas. »

Au mois de mars 1872, plusieurs journaux, dont La France du 20 mars 1872 relatent l’information suivante : quatorze personnalités ont frappé une médaille en or en l’honneur du chef Brébant, qu’ils remercient. En effet, grâce à lui, ils disent avoir pu manger sans ne s’être « une seule fois, aperçues qu’elles dînaient dans une ville de deux millions d’âmes assiégées ».

« On vient de frapper à la Monnaie une médaille en or fin, d’une valeur de 300 fr. environ offerte au restaurateur Brébant, par quatorze estomacs reconnaissants.

Sur la face on lit :

Pendant le siège de Paris quelques personnes ayant accoutumé de se réunir chez M. Brebant, tous les quinze jours, ne se sont pas, une seule fois, aperçues qu’elles dînaient dans une ville de deux millions d’âmes assiégées 1870-1871.

Au revers :

À M. Paul Brebant.

Ernest Renan, P. de Saint-Victor, M. Berthelot, Ch. Blanc, Scherer, Dumesnil, A. Nefftzer, Ch. Edmond, Thurot, J. Bertrand, Marey, E. de Goncourt, T. Gautier, A. Hébrard. »

De fait, si Brébant a pu rester ouvert pendant la durée du siège, c’est qu’il fait partie de ces chefs de restaurants à avoir proposé les viandes des animaux du Jardin des Plantes et du Jardin d’Acclimatation.

Cette médaille crée une vive polémique. Et l’on peut lire, une dizaine de jours plus tard, dans Le Tintamarre du 31 mars 1872, un article à charge, ironiquement nommé « Les quatorze repus pendant le siège de Paris ». L’auteur revient sur cette affaire en rappelant les conditions matérielles de la population parisienne pendant le siège de Paris en comparaison avec celles des clients aisés du restaurant.

« Ces quatorze chevaliers de la table ronde, dont les noms doivent passer à la postérité […]

La reconnaissance du ventre.

Vous savez combien de gens moururent de faim pendant le siège. C’est que Brébant n’était pas de leurs amis. »

Le style de l’auteur est très incisif, le but étant de dénoncer l’entre-soi de l’élite culturelle et financière parisienne.

L’épisode sera à nouveau raconté dans la presse, cinquante-huit ans plus tard, à l’occasion de la fermeture définitive du restaurant Brébant. En effet, on pourra lire dans L’Œuvre des 22 et 23 avril 1930, le récit de cette médaille :

« Le restaurant Brébant a fermé ses portes, hier, pour faire place à quelque banque, et la disparition de cette vieille et célèbre maison parisienne a évoqué chez nos confrères une foule de souvenirs plus ou moins authentiques.

Aucun d’eux cependant n’a rappelé que, pendant le siège de Paris, Brébant fut la Providence de quelques-uns de ses clients, hommes de lettres, ou artistes pour la plupart, qu’il nourrit sans augmentation de prix, avec le même luxe qu’avant la guerre. »

On apprendra même qu’un exemplaire de la médaille était alors conservée au Musée Carnavalet.

Le siège de Paris aura donc été, en raison des difficultés de ravitaillement et des rationnements de denrées alimentaires, entre autres, le moment d’une gastronomie toute particulière, pour une petite part aisée de la population qui fréquentait certaines boucheries, charcuteries ou certains restaurants.

Il semblerait que l’aristocratie du Second Empire et la grande bourgeoisie aient particulièrement apprécié les mets dits exotiques provenus du Jardin des Plantes et du Jardin d’Acclimatation.

–

Emma Papadacci est doctorante au Centre d’Histoire de Sciences Po, où elle prépare une thèse sur les politiques éducatives et les pratiques scolaires à l'épreuve de la Grande Guerre.