La misère extrême du Berlin des années 1930

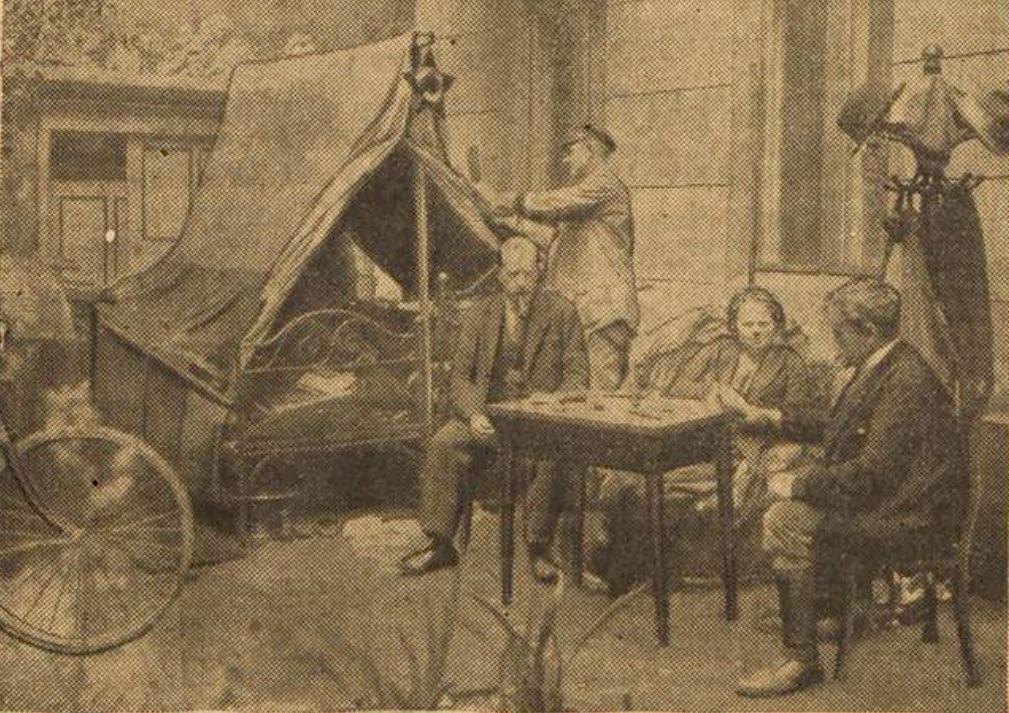

En mars 1932, l’écrivain Pierre Mac Orlan se rend à Berlin pour Paris-Soir. Son reportage rend compte de la pauvreté extrême des Berlinois autour de la fameuse Alexanderplatz.

Le roman d’Alfred Döblin, Berlin Alexanderplatz, est publié en 1929. Cette œuvre majeure (classée aujourd’hui parmi les 100 plus grands livres de l’Histoire, selon The Guardian) impressionne fortement l’écrivain Pierre Mac Orlan. Et lorsqu’il se rend en reportage à Berlin pour le journal Paris-Soir, c’est tout naturellement à partir de cette place dans le quartier centre de la ville qu’il débute son observation.

« J’emprunte mon titre à l'ouvrage d'un jeune romancier allemand Alfred Doeblin.

Il est précis puisqu'il indique sans réticences un endroit que tout le monde peut connaître et il convient à ces premières impressions sur Berlin parce qu'il est le centre même de la vie populaire, toujours un peu mystérieuse, parce que les pensées secrètes des pauvres sont infiniment plus subtiles que celles des derniers riches, dont chaque jour provoque la génération spontanée mais souvent éphémère.

Puisqu'il s'agit pour moi de pénétrer dans le domaine le plus secret et le plus sensible d'un peuple, celui de la misère, je vais donc m'appuyer sur cette Alexanderplatz, qui sera en quelque sorte ma base d’opérations. »

À la fin des années 1920, de grands travaux ont été lancés pour moderniser la place et fluidifier la circulation qui menace de l’engorger. Lorsque Mac Orlan arrive, les chantiers sont en voie d’achèvement, et le romancier y trouve une correspondance avec Paris.

« Telle qu'elle est, autour de ses travaux à peu près achevés, l'Alexanderplatz ressemble, surtout au point de vue littéraire et comme situation sociale, à la place de la République, il y a 25 ans, quand Belleville, le boulevard Magenta, le faubourg du Temple possédaient encore une signification précise par leur coloration populaire.

L'Alexanderplatz possède un très grand magasin, des bars-dégustation économiques, un métro aérien, une partie neuve dédiée aux élégances nouvelles de l'urbanisme, une partie plus ancienne sans prestige spécial. »

Plus que l’architecture ou les plans d’urbanisme, c’est bien la situation de la population de l’Alexanderplatz qui intéresse Mac Orlan, une population « nettement berlinoise […], on rencontre peu d'étrangers de luxe oisifs et indécis au bord de la chaussée ».

Et le paradoxe le frappe. Si on ne peut manquer les banderoles qui annoncent les faillites de magasins, les commerces en liquidation et les appartements vides, « on comprend que la misère est là, tapie comme une bête monstrueuse et informe, mais on ne la voit pas tout de suite ».

« La misère profonde, celle qui prend comme valeur de comparaison la faim, n'est point ici révélée par le pittoresque affreux de la déchéance.

Le goût de l'uniforme correct et bien brossé semble protéger les Berlinois contre les signes extérieurs du désespoir, tels qu'on les rencontre à Londres ou dans le fameux Bario Chino de Barcelone. »

La misère berlinoise se cache en effet sous des apparences d’ordre et de propreté. Il faut l’œil exercé d’un observateur attentif pour déceler le manque profond de tout.

« Mais la misère est une mégère pudique. Elle n'est point belle, elle le sait et se maquille.

Voici par exemple un homme quelconque sur le trottoir de la Mulackstrasse qui est une des rues les plus pauvres de Berlin. Et bien ! il faut savoir que la Mulackstrasse est une rue désespérée comme il faut savoir également que cet homme au pardessus correct et boutonné jusqu'au menton n'a pas de chemise et de veston sous ce vêtement. »

La « mégère pudique » sait effectivement se maquiller, car la Mulackstrasse donne elle-même le change.

« La Mulackstrasse n'est pas une rue pouilleuse. Elle aussi est correcte, correcte comme l'Alexanderplatz, dont elle est voisine.

Sa misère est à l'intérieur, sous la parure froide de ses maisons que les circonstances rendent prétentieuses. »

Si Mac Orlan se désole devant ceux qui se retrouvent devant une assiette vide plus souvent qu’à leur tour, il s’inquiète surtout du « renoncement de ceux qui ne peuvent espérer qu’un miracle ».

« Et c'est précisément cette attente dans le miracle qui est inquiétante, car les miracles inspirés par la misère ne sont pas beaux, ils se présentent presque toujours sous une forme classique, mais homicide. »

La misère des ventres creux et des familles expulsées de leur logement s’accompagne de la prostitution. Les « mauvais anges de la faim, les misérables filles en veste de cuir, en jupe trop courte », « chevalières de l’Apocalypse », se postent au coin des rues de la Breuzlauerberg « où vivent des personnages vraiment dangereux ».

« Tout ce quartier peuplé d'enfants mal nourris dans la journée commence sa vie secrète que je ne connais pas, à l'heure des lumières.

Il y a les mystères de la Gribenowstrasse, de l'Elesazerstrasse, de la Grenadierstrasse, tout autour de l'église protestante de la Zionkirche qui protège ce quartier de la révolte clandestine. »

Une révolte clandestine que l’écrivain croit voir se dessiner comme un espoir en rouge sur les murs de certaines maisons.

« Cent maisons portent inscrits en grosses lettres, peintes au minium, ces mots : “Rotfront” et l'invitation à voter pour le chef communiste : “Walt Thaelmann”.

Derrière les filles et leur “lude” [souteneur] il y a le front rouge, car le rouge est une couleur de l'espérance qui, depuis, bien des années, a remplacé le vert aimé des poètes et de tous ceux qui ont encore foi dans les boniments du printemps et de la nature, cette coquine, qui nous donne tant de preuves de son aimable perversité. »

Le 8 mars 1932, Pierre Mac Orlan observe que les Berlinois de l’Alexanderplatz portent leur espoir sur le parti communiste allemand et leur chef Ernst Thälmann – et non « Walt Thaelmann ». Celui-ci sera arrêté par la police du Troisième Reich un an plus tard, le 9 mars 1933, puis exécuté au camp de concentration de Buchenwald en 1944.

Le roman Berlin Alexanderplatz sera l’un des premiers livres brûlés en autodafé par les nazis en 1933. Le dossier « Paris-Soir en Allemagne », dans lequel s’insère le reportage du romancier, se conclut en page huit par un reportage photographique sur les premiers défilés de nazis, à Cologne.

Mac Orlan avait raison : « Les miracles inspirés par la misère ne sont pas beaux, ils se présentent presque toujours sous une forme classique, mais homicide ».