1912, fin de cavale : « Comment Bonnot fut pris et tué »

Le 28 avril 1912, un véritable siège se met en place autour d'un garage, à Choisy-le-Roi. Retranché dans le bâtiment, le leader de la « bande à Bonnot » résiste cinq heures durant, avant de succomber aux assauts des forces de l'ordre. La Une du Petit Parisien du lendemain marque la fin de ce grand feuilleton judiciaire.

Le 21 décembre 1911, le braquage de la Société Générale marque le début de l’impitoyable et non moins fameuse Bande à Bonnot. Cette affaire offre aux journaux populaires tous les ingrédients d’un drame en plusieurs épisodes, et défraye la chronique. Durant cinq mois, les bandits sont insaisissables et parcourent les anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise en échappant aux forces de l’ordre. Durant cette période, ils ne cessent de commettre des méfais qui permettent à la presse de documenter le fait-divers sur le temps long, de le dérouler comme un feuilleton à suspens. De plus, l’évolution des techniques de reproduction permet de généraliser l'utilisation de la photographie et de mettre en scène le récit illustré des événements.

Le 24 avril 1912, à l’occasion d’une perquisition à Ivry, le commissaire Jouin et l’inspecteur Colmar tombent nez-à-nez avec Bonnot, qui ouvre le feu. Le premier est tué, le second, blessé. Quant au bandit, il s’échappe une nouvelle fois.

C’est quatre jour plus tard, le 28 avril, que la traque va finalement prendre fin à Choisy-le-Roi. Un dispositif exceptionnel est mis en place. La Une du Petit Parisien du lendemain en fait le récit.

_

C’EST UNE PAGE UNIQUE DES ANNALES DU CRIME - COMMENT BONNOT FUT PRIS ET TUÉ

BONNOT s’était réfugié à Choisy-le-Roi, dans un garage dépendant de la propriété de l’anarchiste millionnaire Fromentin.

***

La politique et la troupe durent en faire le siège.

***

Pour ne pas exposer inutilement la vie des soldats et des agents on prit la résolution de faire sauter à la dynamite le repaire du bandit.

***

Au péril de sa vie, le lieutenant de la garde républicaine Fontan alla placer la bombe.

***

DUBOIS un autre membre de la sinistre bande, était avec Bonnot et tous deux faisaient feu sur les assiégeants, qui ripostaient.

***

Deux agents, Augène et Arlon, furent blessés. Quand on pénétra dans le garage, Dubois était sans vie.

***

Quant à Bonnot, qui faisait le mort, comme à Ivry, M. Guichard le tua à coups de revolver.

***

Le bandit expira en arrivant à l’Hôtel-Dieu.

M. Guichard a vengé, hier, le malheureux Jouin et toute la série des victimes de la bande. Carouy et Cie ; Bonnot, le terrible « chauffeur », assiégé dans un garage où l'avait reçu son ami Dubois, locataire du riche anarchiste Fromentin, a payé de sa vie sa résistance acharnée ; Dubois est mort à ses côtés.

Ses complices Garnier et Valet, qui se sont jusqu'ici dérobés aux recherches de la police, savent maintenant que leur décision affichée de vendre chèrement leur liberté ne les sauvera pas.

Avant de commencer le récit de cette journée toute remplie de péripéties dramatiques, il convient d'expliquer par quel concours de circonstances la sûreté parisienne fut amenée à rechercher Bonnot et ses sinistres complices à Choisy-le-Roi.

Divers renseignements de source autorisée avaient appris à M. Guichard que la fille d'un anarchiste notoire, « Fromentin le millionnaire », riche propriétaire, acquis à la doctrine libertaire, se rendait parfois chez Gauzy, en compagnie d'un autre militant, nommé Boutegourd. Le chef de la sûreté avait été amené ainsi à supposer que Bonnot, Garnier ou consorts avaient pu trouver asile à Choisy-le-Roi, dans un garage appartenant à Fromentin.

Fromentin et Dubois

Fromentin possède, au carrefour formé par la rue Jules-Vallès, le chemin du Parc et l'avenue de la République, une assez vaste étendue de terrains dont il a opéré ces dernières années le lotissement. Certaines parcelles, en bordure de la grande route, sont déjà vendues et des maisons, des boutiques aussi y ont été édifiées. Il y a là, côte à côte, une épicerie, un salon de coiffure, enfin le garage d'automobiles.

A quelque vingt mètres de l'avenue de la République, à droite en montant vers Ablon, se dresse cette dernière construction. Bizarrement édifiée, à peu près parallèlement à la route, elle était, malgré son apparence de légèreté, solidement bâtie. Une robuste charpente de bois, des carreaux de plâtre, en formaient la muraille extérieure. D'un côté, un appentis en planches masque l'entrée d'un escalier, plutôt d'une échelle de meunier accédant à une soupente qui se trouve à l'intérieur du garage, à hauteur d'un premier étage.

Du côté de Choisy-le-Roi, point de fenêtres. Sur la route, deux ouvertures au premier étage ; au bas, un vitrage donnant le jour à l'atelier. Deux portes assez larges, l'une ouvrant sur l'avenue de la République, l'autre sur un petit sentier donnant sur la campagne.

Ce garage, distant de cent mètres environ d'une magnifique villa, habitée par Fromentin, était loué à un mécanicien nommé Jean Dubois.

On se souvient, peut-être que, dans la cabine de cantonnier où séjournèrent, avant l'attentat de la forêt de Sénart les chauffeurs tragiques, on avait trouvé divers papiers au nom de ce Dubois. On n'y avait pas, alors, attaché grande importance, supposant qu'il s'agissait seulement de cartes de garage ayant pu se trouver en possession du chauffeur Matlhillé ou du jeune Cerisole.

Cependant, depuis lors, M. Guichard, avait appris que Dubois avait été l'associé de Bonnot dans divers méfaits, notamment dans le vol d'automobile commis à Blois l'an dernier. Cette automobile avait été maquillée et réparée chez Dubois.

Le chef du la sûreté apprenait encore qu'à l'époque du crime du Châtelet-en-Brie, Bonnot avait remisé une voiture dans cet atelier perdu.

Fort de toutes ces indications, M. Guichard résolut d'opérer une perquisition chez le mécanicien. Peut-être y trouverait-il Bonnot. Mais afin de ne pas attirer l'attention du bandit, M. Guichard avait décidé qu'aucune surveillance ne serait exercée autour de la maison de Dubois : ses agents connaissaient d'ailleurs parfaitement cette habitation pour y avoir opéré déjà deux perquisitions.

LE PREMIER ÉCHANGE DE BALLE

Hier matin donc, à 7h35 exactement, le chef de la sûreté, accompagné de M. Legrand, chef adjoint, et de seize inspecteurs, parmi lesquels les agents Augène et Arlon, arrivait en automobile devant le garage de l'avenue de la République.

Le magistrat contourne la construction et s’arrête devant la porte de derrière, celle par laquelle entrent et sortent les automobiles.

Avec précaution, il tourna le bouton de la serrure, et, brusquement, il tire à lui le battant. Un homme apparaît, à la moustache rousse ; M. Legrand le reconnaît. C’est Dubois. Il est prêt partir à motocyclette. Sa machine est auprès de lui, toute équipée. Sitôt qu'il a vu le groupe de policiers, Dubois profère dans un grognement « Assassins ! » et fait un pas en avant.

Sans s'émouvoir, M. Guichard lui répond :

– Haut les mains ! Ne tirez pas ! On ne vous fera rien.

A cette injonction, le mécanicien riposte par un ricanement de mépris. Sa main, qu'il a jusqu'à ce moment tenue enfoncée dans sa poche, se lève, armée d'un revolver. Quatre fois le bandit presse la détente. Une balle effleure le bras de l’agent Arlon. Alors un de ses collègues sort son revolver, ajuste Dubois et fait feu. Le mécanicien s'abat sur le pavé.

Bonnot se révèle

Les policiers se retirent. M. Guichard donne des instructions pour que la maison soit cernée. A ce moment, du balcon partent des coups de feu.

Quel est ce nouvel assaillant ? Les policiers lèvent les yeux dans sa direction. Ils le reconnaissent dans un même sursaut de joie. C'est Bonnot ! Enfin, ils le tiennent. Ils vont l'avoir.

Le bandit s'est caché derrière une longue pancarte en bois, où est peinte cette inscription « Lotissement Fromentin », et de là il tire, il tire sans discontinuer.

Les policiers esquissent un mouvement de retraite. Une balle siffle aux oreilles de M. Guichard, elle atteint l'inspecteur Augène, qui se tient auprès de son chef. Bien qu’amorti par un trousseau de clefs, le projectile frappe au ventre le courageux agent.

– Patron, j'en ai ! s'écrie M. Augène en s'affaissant.

M. Guichard lui demande:

– Pouvez-vous vous relever et vous retirer ?

Dans un effort surhumain, le blessé se relève et se traîne jusqu'à l'avenue de la République où stationne l'automobile du service de répression des fraudes qui a amené le chef de la sûreté.

M. Augène raconte en deux mots au chauffeur ce qui vient de se passer. Il faut rentrer dans Choisy-le-Roi pour y demander des renforts.

Pendant ce temps, les policiers ont riposté. Dix balles vont s'aplatir sur le balcon. Mais Bonnot, dont la tête et la main émergent seules au-dessus de la pancarte, est indemne et, sans désemparer il continue sa fusillade. L’on estime que pendant ce court laps de temps, il n'a pas dû brûler moins de cinquante cartouches !...

Il faut du renfort

Guichard, dans un sentiment de prudence qu'on ne saurait trop louer, estime qu’il ne peut pas dans ces conditions exposer la vie de ses subordonnés.

L'escalier qui donne accès au balcon sur lequel Bonnot s'est réfugié est trop étroit pour qu'on puisse tenter de forcer le bandit dans son repaire. Il faut attendre des renforts ; aussi, avant qu'ils arrivent, il fait reculer ses hommes hors de la portée de Bonnot, mais sans rompre le cercle d’investissement.

La foule intervient

Avant même que l'automobile qui emmène l'inspecteur Augène soit arrivée à la mairie de Choisy, le bruit d'un nouvel attentat, l'annonce que Bonnot était, une fois de plus, pris au gîte, s'étaient répandus dans la ville comme une traînée de poudre.

La population était en fête à l'occasion de la première communion et, par une lamentable coïncidence, le fils de l'inspecteur Augène était de ces enfants qui, hier matin, se pressaient dans l'église locale.

Un clairon sonne la générale. Et tout aussitôt, dans un élan unanime, tous les hommes valides possédant une arme – le maire, M. Rendu, et son adjoint, en tête – s'en vont en courant vers le carrefour du lotissement Fromentin.

M. Guichard, ceint de son écharpe, organise les premiers travaux d'approche. Les pompiers, les gendarmes, deux soldats permissionnaires, du 115e et du 104e régiment d'infanterie, tous les tireurs de bonne volonté sont répartis aux abords du garage.

Derrière chaque arbre de la route, carabine, fusil ou revolver au poing, des hommes se tiennent aux aguets. Sur chaque toit, derrière chaque haie, on voit luire des canons de fusils. Un grand mur en ruines, entourant un champ en contrebas de la route, presque en face du repaire sinistre, abrite plus de cent personnes qui, le canon à l'appui, sont prêtes à faire feu.

Dans chaque sillon, dans des tranchées improvisées à l'aide de pierres ramassées un peu partout, d'autres braves gens sont couchés, ayant fait bon marché de leur vie par avance. Et ce spectacle est profondément noble et émouvant.

La fusillade crépite sans interruption. Une foule que l'on peut évaluer à plus de dix mille personnes, suit anxieusement chacune des phases de ce drame poignant, qui se déroule à si peu de distance d'elle.

Les toitures d'un groupe scolaire en construction sont noires de monde. Toutes les fenêtres d'où l'on peut avoir chance de voir quelque chose sont occupées.

Sur la route, dans des tourbillons de poussière, c'est un perpétuel va-et-vient d'automobiles, un mouvement de troupes ininterrompu.

Successivement, arrivent MM. Lépine, préfet de police ; Touny, directeur de la police municipale ; Hamard, directeur des recherches ; Gilbert, juge d'instruction ; la première brigade de réserve, tous les agents disponibles du treizième arrondissement, les gendarmes des brigades voisines, de nombreux commissaires de police de la banlieue, une compagnie à pied de la garde républicaine formée à la hâte, l'inspecteur principal Robert, l'inspecteur Donzelot, les représentants de plusieurs ministres, etc.

La fusillade recommence

Bonnot et son compagnon ont percé des meurtrières à travers les carreaux de plâtre de leur abri. Toutes les deux ou trois minutes, dés qu'une silhouette apparaît dans leur champ de tir, on entend le claquement sec d’une détonation, auquel répondent de véritables feux de salve. A dix heures, plus de quatre cents coups de feu ont été tirés. Fort heureusement, du côté des combattants volontaires et de la police, personne n'a été touché.

L'agent Arlon, après avoir reçu les premiers soins, a tenu à revenir sur le lieu du combat.

M. Lépine et les hauts fonctionnaires de la préfecture de police, abrités derrière une petite maison, examinent les mesures à prendre pour mettre fin à cette situation, qui ne peut s'éterniser sans devenir dangereuse.

Le lieutenant Fontan

C'est alors que, simplement, en véritable héros, un officier de la garde républicaine offre d'aller faire sauter le garage.

Le lieutenant Fontan commandait antérieurement un arrondissement de gendarmerie dans les Basses-Pyrénées. Il est depuis quatre jours seulement à la 3e compagnie de la garde, où l'on conservera certainement le souvenir de l'admirable bravoure dont il fit preuve.

On a demandé de Versailles des sapeurs du génie. Mais ils ne peuvent arriver avant plusieurs heures.

D'autre part, permettre au lieutenant Fontan d'exposer aussi témérairement son existence paraît une folle imprudence. Néanmoins, l'officier explique son projet avec tant de sang-froid, tant de conviction qu'il sait galvaniser tout le monde autour du lui.

Il demande une voiture à bras, des matelas. Tout cela lui est apporté en un clin d’œil.

Avec l'aide de plusieurs agents, il fixe les matelas les uns sur les autres, au moyen de cordes.

Puis, ayant quitté son dolman, à quatre pattes entre les deux roues, tandis qu'un inspecteur de la sûreté, également accroupi, pousse la voiturette, il s'achemine vers le garage.

Une scène émouvante

Un silence de mort succède à la fusillade. Un clairon vient de sonner cessez le feu.

Dans une pépinière, juste en face de la bicoque, mais de l'autre côté de la route, une vingtaine de gardes sont dissimulés, à genoux, visant pour protéger leur chef.

Bonnot et son compagnon ne paraissent pas daigner se soucier de l'assaut qu'on va leur livrer.

Lentement, terriblement cahotée par les sillons qu'elle franchit, la pauvre petite voiture à bras avance de quelques mètres.

Puis, soudain, dans un heurt trop brusque, une pile de matelas s'écroule, découvrant l'officier.

C'est un moment de véritable angoisse. Des coups de feu crépitent partout de l'arsenal des bandits. Cette fois encore, ils ne font point de nouvelles victimes.

Il faut trouver un autre moyen d'approche.

M. Lépine songe à une voiture de paille. Deux cyclistes sont détachés à Choisy, où ils trouvent chez MM. Puche et Mathieu, entrepreneurs de camionnage, ce qui leur est nécessaire.

La charrette reçoit autant de bottes qu'elle en peut supporter, un cheval y est attelé et, au trot, gagne le carrefour de la rue Jules-Vallès.

A l'arrière, on attache deux matelas, l'un sur l'autre puis, tandis que M. Puche fait reculer son attelage, que de nombreux policiers, revolver au poing, se tiennent prêts à tirer au cas où les bandits apparaîtraient, tandis que deux cents fusils au moins sont braqués sur tous les points de la maisonnette, le lieutenant Fontan, courbé entre les roues, prépare les deux cartouches de dynamite qui doivent provoquer l'explosion.

Sans avoir essuyé le moindre coup de feu, la voiture arrive jusqu'à l'angle du garage le plus proche de la villa Fromentin. En rampant l'officier, méticuleusement, place ses engins, allume le cordon Bickford.

Sur un mot de lui, tout le monde, s'abritant tant bien que mal derrière la voiture, se met au plus vite hors d'atteinte.

Là-bas, dans la foule des curieux, des applaudissements frénétiques, des vivats éclatent.

Deux minutes, trois, quatre, cinq s’écoulent dans un calme impressionnant, où l'on sent que tous les cœurs battent plus vite. Chaque seconde paraît interminable.

Au ras du sol, on n'aperçoit point la petite fumée tourbillonnante qui, d'habitude, indique que le cordon se consume.

Il faut se rendre il l'évidence. Le vent violent qui souffle par rafales a éteint le feu. Le cordon ne brûle pas.

Nouvelle tentative

Pourtant, midi va sonner. Tout le monde est énervé, anxieux. Il faut en finir. La première cartouche n'a pas donné le résultat attendu. On va recommencer. Et pour la seconde fois, la charrette de paille refait à reculons le court trajet de l'encoignure de la maison d'un marchand de vin qui l'abrite, jusqu'au repaire des bandits.

MM. Touny, Guichard, dix autres braves veulent l'accompagner.

Il faut que M. Lépine s'écrie d'une voix de tonnerre : « Non, pas tant de monde », pour que la plupart d'entre eux consentent à se retirer.

Sous l'impulsion vigoureuse que lui donne le bras du vaillant camionneur Puche, le cheval, docilement, amène la lourde voiture à un mètre du garage dont la muraille blanche et nue se détache sur l'herbe verte. Abrités par sa charge haute, le lieutenant Fontan, le commissaire Rebut, de Choisy, son secrétaire, placent une deuxième cartouche et allument l'extrémité du cordon Bickford ; puis, au pas de course, tous reviennent, salués par des applaudissements. Du sol, cette fois, une petite fumée monte, et dans le grand silence de l'attente, une détonation retentit. D'un mouvement instinctif, tous se portent en avant et un geste de désappointement marque chez chacun le résultat négatif de l'opération.

Le mur est plus solide qu'on ne l'avait supposé. Il est resté debout. Seul, un angle a été écorné dans un émiettement de plâtras. La charge n'était pas assez forte. Il va falloir la doubler, la tripler. Le lieutenant Fontan en fait son affaire...

ENFIN, LA MAISON SAUTE

En quelques minutes, la tête nue, à genoux sur l'herbe desséchée d'un terrain vague, l'officier confectionne un formidable engin. Dans une boîte de fortune, il entasse deux kilos de cheddite, l'enveloppe de papier qu'il ficelle avec soin. Il y a de quoi déplacer la valeur de 60 000 kilos de roche environ.

Et, pour la troisième fois, la charrette-abri prête au brave officier sa masse protectrice. Il va, tenant en main une pelle, sur laquelle il a déposé son explosif. Sur ce petit paquet noir, tous les yeux sont fixés. Et c'est encore le solennel, l'angoissant silence. La charrette est revenue reprendre sa place. Une minute, deux peut-être, qui semblent longues, bien longues, passent dans l'attente. Dans le garage, rien ne bouge. Aucun bruit, aucune détonation. Sont-ils morts déjà ? Vivent-ils encore ? Derrière chaque arbre, une carabine se dresse, prête à faire feu. Des militaires, des inspecteurs restent immobiles, le doigt sur la gâchette de leurs brownings.

Dans un rayon de cinquante mètres à peine, la maison Fromentin est entourée d'une double ceinture de fer et de balles. Toute tentative de fuite est impossible. Pour ceux qui s'y trouvent encore, c'est la mort certaine, sans quartier ni rémission. Cette fois, l'heure de l'expiation est venue.

Et soudain, dans une lueur rouge fusant très haut, formidable, l'explosion retentit. Les demeures voisines en furent ébranlées. Un épais nuage de poussière enveloppa le garage et d'abord on ne distingua rien ; puis de toutes les poitrines, un même cri de triomphe monta en même temps.

On vit le mur écroulé, la maison coupée en deux, la toiture éventrée. Les tuiles rouges une à une s'émiettèrent sur le sol. Nettement, on distingua la pièce du rez-de-chaussée avec, au milieu, un amoncellement de décombre et dans le fond, dans un coin, la caisse d'une automobile à cheval sur une fosse profonde. La partie arrière effondrée découvrit l'intérieur du garage avec ses pièces du premier étage éventrées par place, ses oripeaux aux fenêtres flottant au vent.

La ruée

Alors, de toutes parts, ce fut une ruée formidable vers le repaire des bandits, comme si tous, spectateurs et policiers, d'un même élan irrésistible et spontané, voulaient donner l'assaut. Toute mesure de prudence fut abandonnée. Le cordon de gardes qui maintenait au loin des milliers de curieux fut rompu dans une ruée de clameurs et de cris.

Les hommes, les femmes, les enfants, se lancèrent en avant, se poussant, se bousculant, s'écrasant, se piétinant, noyant dans leur flot toute la police impuissante à les maintenir et à leur faire entendre raison.

M. GUICHARD ET LE LIEUTENANT PÉNÈTRENT DANS LE GARAGE

Si Bonnot et Dubois n'étaient pas morts, ils devaient s'être tapis dans l’une des pièces de l'étage supérieur resté debout. Avec prudence d’abord, des inspecteurs, revolver en main, se risquèrent parmi les ruines fumantes. L'incendie allumé par l'explosion commençait à s'étendre. De grosses poutres crépitaient déjà sous la morsure des flammes. Une fumée noirâtre, des étincelles les prenaient à la gorge et, piquaient leurs visages.

Il fallait savoir, savoir à tout prix. Attendre plus longtemps était impossible. M. Guichard, son frère, le commissaire des Halles, et le lieutenant Fontan entrèrent résolument dans la maison. Dans la partie du rez-de-chaussée que la cheddite n’avait pas enflammée, il distinguèrent le corps d'un homme étendu sur le dos, le visage éclaboussé de sang. C'était Dubois ! Sa main crispée serrait la crosse d'un revolver, dont cinq balles été tirées. Il était mort, tué soit par l’explosion, soit par l'une des balles tirées du dehors pendant la fusillade de la matinée. L'autopsie fixera ce point ultérieurement. Ailleurs, rien.

– Allons là haut, dit M. Guichard. C'est là que nous allons trouver Bonnot !

Pour gagner le premier étage, le chef de la sûreté, son frère et le lieutenant gravirent les marches d'un petit escalier à rampe de fer courant le long de la façade extérieure du garage. Ils arrivèrent à un palier étroit, formant balcon sur la campagne. Ils prêtèrent l’oreille, n'entendirent aucun bruit. Une porte étroite et basse était devant eux qu'ils enfoncèrent à coups d'épaules.

BONNOT EST ENFIN ABATTU

Une première chambre s'ouvrait devant eux. Elle était vide. Dans une seconde, ils virent celui qu'ils cherchaient. Bonnot, le redoutable Bonnot, était là, ramassé sur lui-même comme une bête fauve prête à se jeter sur sa proie. Du sang maculait son front, qu'une balle avait dû effleurer. Il était recroquevillé au pied d'une couchette de fer, une partie du corps dissimulée par un matelas, la bouche tordue dans un rictus de haine féroce, les yeux hagards, livide, hideux !…

D'un sursaut brusque, il se dressa et criant une insulte, presque à bout portant, visa M. Guichard. La balle du browning effleura le lieutenant Fontan, qui, heureusement, ne fut pas atteint.

Bonnot venait de tirer pour la dernière fois. Une véritable fusillade répondit à son coup de revolver. M. Guichard et le lieutenant firent feu sur lui de toutes les balles de leurs armes et l'abattirent. Plusieurs projectiles l'avaient atteint et touché mortellement. Cependant il respirait encore. Des inspecteurs le jetèrent dans une automobile, qui, à toute allure, l'emporta à l'Hôtel-Dieu. La voiture passa au milieu des injures et des imprécations d'une foule hurlante, qui croyait que Bonnot avait été capturé vivant et qui voulait qu'on le lui livrât pour l'écharper. L'indignation du public se manifesta même sous une forme si violente, que plusieurs agents furent assez gravement contusionnés en voulant retenir les plus acharnés. A quelques minutes d'intervalle, une seconde automobile suivit, emportant à la morgue le cadavre de Dubois, laissant derrière elle le garage envahi par les flammes et brûlant de tous les côtés à la fois.

Ajoutons qu'au cours de l'assaut, on avait tué une chienne appartenant à Dubois, de crainte qu'elle ne mordit le lieutenant Fontan, sur qui elle voulait se jeter.

En revenant de Choisy, M. Guichard, son frère et les inspecteurs de la sûreté sont allés saluer la dépouille de M. Jouin, puis se sont rendus à l'hospice d'Ivry, afin d'apprendre leur succès au brigadier Colmar.

Au moment où tous quittaient la sûreté pour aller voir leur collègue, les policiers furent l'objet de nombreuses ovations de la part de la foule qui s'était amassée sur le quai des Orfèvres.

LA MORT DE BONNOT

« Préparez-vous à recevoir Bonnot, très grièvement blessé. »

C'est ainsi, que, par un coup de téléphone, le personnel de l’Hôtel-de-Dieu connut la capture du redoutable bandit.

La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tous les services du vaste hôpital et, lorsque l’automobile ramenant le corps pantelant de Bonnot franchit le portail du parvis Notre-Dame, tout le monde était depuis longtemps déjà à son poste.

Le docteur Gilbert, professeur de clinique à l'Hôtel-Dieu, fit déposer le blessé sur un brancard que des infirmiers transportèrent avec précaution dans une petite chambre, située à droite de l'entrée de la salle Saint-Côme.

Le corps fut rapidement dévêtu et examiné par les médecins présents.

Mais rien ne pouvait être tenté pour sauver Bonnot, plongé dans le coma depuis son départ de Choisy-le-Roi.

Le misérable expirait presque aussitôt son entrée à l'Hôtel-Dieu.

Ses blessures

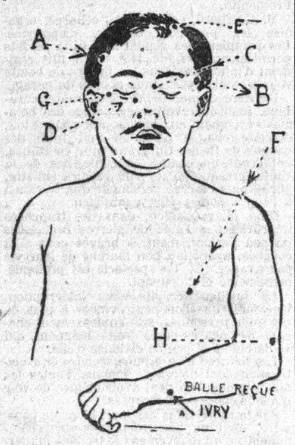

Un examen sommaire du cadavre permit de relever de multiples blessures, ainsi que l'indique notre croquis.

Un projectile a complètement traversé le crâne de A à B. Les balles C et D ont brisé les cartilages du nez, qui a été traversé de part en part ; la balle E s'est logée au sommet du crâne, à la racine des cheveux ; la balle F, entrée sous le sein gauche, a perforé la pointe au cœur et est ressortie par le dos ; la balle G s'est logée sous l'œil gauche ; la balle H a traversé le bras gauche au-dessus du coude.

Enfin, l'on constata que Bonnot avait eu, au cours de sa lutte avec MM. Jouin et Colmar, à Ivry, le poignet gauche traversé et brisé par un projectile (I), sorti de son revolver ; ainsi le bandit, dès le début de la lutte d'hier, se trouvait en état d'infériorité puisqu'il avait un poignet fracturé…

Il porte certainement d'autres blessures que révélera l'autopsie.

Le visage n'est point altéré par la souffrance : le bandit, la face exsangue, semble dormir.

La physionomie de Bonnot n'est nullement changée par la mort : la photographie du service anthropométrique reproduisait ses traits avec une netteté impressionnante.

Peut-être les cheveux et la moustache courte sont-ils d'une teinte un peu plus foncée, par suite de l'application d’une teinture.

La foule aux abords de l’hôpital

Il fallut, en hâte, improviser un service d'ordre aux abords de l'Hôtel-Dieu, afin d'éviter l'envahissement des curieux. La consigne était assez délicate à faire respecter car c'était, hier, jour de visite pour les malades.

Des gardiens de la paix reçurent mission de ne point laisser stationner sur le parvis Notre-Dame et, à chacune des portes du vestibule et de la cour d'honneur, les infirmières faisaient bonne garde.

A l'entrée de la salle Saint-Côme, la surveillance était plus rigoureuse encore : n'étaient admises que les personnes pouvant justifier qu'elles venaient rendre visite à un parent ou à un ami.

Vers deux heures de l'après-midi, M. Nicolas, secrétaire particulier de M. Lépine, accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires de la préfecture de police, venait transmettre au directeur de l'Hôtel-Dieu M. Paul Coq, le désir exprimé par M. Lépine de faire transporter sans retard le cadavre de Bonnot à la morgue, où il devait être autopsié en même temps que celui de l'anarchiste Dubois, qui y avait été précédemment conduit.

Le corps du bandit fut donc replacé sur une civière et déposé à l'amphithéâtre, où un fourgon venait bientôt le chercher.

A LA MORGUE

Dès que le cadavre de Bonnot eut rejoint, sur les dalles de la morgue, celui de Dubois, les membres du parquet MM. Lescouvé, procureur de la République, Gilbert, juge d'instruction, le docteur Paul, médecin-légiste et M. Bertillon, directeur du service anthropométrique, s'y sont rendus.

Les deux corps furent minutieusement examinées par le docteur Paul. Le praticien constata que Dubois portait trois blessures, produites par des balles de revolver. L'un des projectiles, après avoir traversé le bras gauche, avait pénétré dans le côté et était ressorti par la poitrine ; un autre s'était logé dans le bras et le troisième avait sectionné l'artère carotide, provoquant une mort foudroyante.

Quant à Bonnot, dont le corps avait été littéralement criblé de projectiles, le docteur Paul ne s'explique pas comment il a pu, si longtemps, survivre à ses effroyables blessures.

– Quel homme !… s'est écrié le médecin légiste... Jamais je n'ai vu un semblable « sujet ». Il aurait dû être tué dix fois pour une.

Les autopsies seront pratiquées aujourd'hui.

M. Bertillon a pris des photographies des cadavres et les a mensurés.

Jusqu'au soir, une foule compacte, commentant les tragiques événements de la journée, a stationné devant le funèbre établissement du quai de l'Archevêché.