1924 : l’enlèvement français du « Victor Hugo espagnol »

Tandis que le grand écrivain Miguel de Unamuno est exilé de force par le nouveau régime militaire sur l’archipel des Canaries, la France, qui voit en lui un Hugo d’outre-Pyrénées, vole à son secours. D’abord via de nombreux articles, puis en le rapatriant physiquement.

Sur papier journal, l’affaire avait du panache. 1924, le grand poète et écrivain espagnol Miguel de Unamuno est déporté sur une île des Canaries pour s’être opposé au nouveau maître de l’Espagne, le général Primo de Rivera. C’en est trop pour la rédaction du très républicain Le Quotidien qui échafaude un plan aventureux pour libérer le proscrit et l’emmener vers la France, qui l’honore comme un nouvel Hugo. Oui, mais.

Retour en arrière sur une formidable opération de communication qui faillit tourner en pantalonnade.

Poète, historien, philologue, critique, romancier, professeur de réputation mondiale et orateur éloquent, Miguel de Unamuno est aussi, vu de France, « un grand cœur, d’une probité indiscutable et indiscutée ». Doyen de la faculté et titulaire de la chaire de grec ancien à la prestigieuse université de Salamanque, « ville toute en or dans un ciel de légende », écrivain à la plume mystique et mélancolique mais aussi « agitateur », le Basque est la sommité littéraire hispanophone.

Au monde, il a permis une redécouverte du magnum opus de Cervantès, Don Quichotte. La France le chérit depuis ses déclarations francophiles reprochant à l’Espagne sa neutralité ; Le Siècle se désole que le prix Nobel 1922 ait été attribué à son compatriote germanophile Jacinto Benavente, plutôt qu’au républicain francophile.

Son intercesseur français est une femme, qui se cache sous le pseudonyme d’André Corthis, alias Andrée Magdeleine Husson, elle-même distinguée par plusieurs prix littéraires. C’est auprès d’elle que Le Gaulois s’enquiert du maître espagnol.

L’Espagne vit alors des heures sombres. Après une succession de crises, un général, Miguel Primo de Rivera a pris le pouvoir, « à l’espagnole », par un pronunciamento initié le 13 septembre 1923 à Barcelone. Comme hier les légions romaines acclamaient « leur » empereur, l’armée espagnole s’est « prononcée » ; le politique est prié de s’y conformer. Sauf que le roi Alphonse XIII s’est également « prononcé » en faveur du militaire. Les Cortès sont dissoutes, et le général promit naturellement de « régénérer » l’Espagne.

La colossale défaite coloniale subie à Anoual par l’armée espagnole face aux Marocains conduits par Abdelkrim (10 000 morts, 700 prisonniers…) a fait plier sans coup férir une société espagnole très fragmentée. C’est un directoire militaire qui exerce désormais le pouvoir, tandis que le nouveau César, inspiré par le régime mussolinien, entreprend de réformer le pays en muselant les oppositions.

Parmi les opposants bâillonnés figure un nom célèbre : Miguel de Unamuno, qui n’a jamais caché ses critiques envers le roi et préside la républicaine Ligue des Droits de l'Homme espagnole. Par une lettre rendue publique dont le contenu avait galvanisé les adversaires du régime militaire, l’intellectuel fut déporté – c’est-à-dire éloigné et assigné à résidence – sur l’île inhospitalière de Fuerteventura, comme le résumait Les Cahiers des droits de l’Homme à ses lecteurs :

« L’île de Fuerte-Ventura où est exilé le maître Unamuno, est une petite île des Canaries d’un climat suave en apparence, mais en réalité fort malsain.

Les fièvres typhoïdes et le paludisme y règnent constamment. Les indigènes eux-mêmes s’expatrient et ne peuvent y vivre […]

Il n’y a pas d’eau potable, car il n’y pleut jamais depuis nombre d’années et l’on y manque des objets les plus élémentaires. M. de Unamuno a près de soixante ans, il y a lieu de craindre qu’un exil, s’il se prolonge, ne lui coûte la vie. »

Unamuno n’a pas été le seul banni par décret. Rodrigo Soriano, journaliste, critique d’art et socialiste réputé, le suit dans son exil insulaire. Paris-Soir le décrit comme « quelque chose comme un Rochefort espagnol ».

A l’instar d’autres titres, Paris-Soir reproduit dans ses colonnes la fameuse lettre d’Unamuno adressée à un journal argentin, qui lui a valu les foudres royales. Et l’exilé de prendre le monde à témoin, dans une autre lettre publiée par L’Ère Nouvelle :

« Puerto Cabras de Fuerteventura.

Ils m'ont déporté en cette ile lointaine, assoiffée, sans me faire connaître la raison de cette mesure, sans instruction ni possibilité d’arbitrage, parce que je suis l'adversaire le plus irréductible de cette dictature imbécile dont le régime encanaille l'Espagne.

Qu’est-ce que cela signifie, sinon la revanche des germanophiles de 1917 […]. »

Vu de France, ce bannissement est intolérable. C’est un concert de protestations qui s’élève de l’autre versant des Pyrénées. La Lanterne s’étrangle de colère : « Au pays de Torquemada », lit-on, « ce régime d'exception est fait, en Espagne, des mesures les plus arbitraires contre le droit des gens ». Le Quotidien titre : « L’Espagne sous la botte » ; pour Le Populaire, « Primo de Rivera agit en soudard ».

Le Progrès de la Côte-d’Or récapitule pour ses lecteurs bourguignons le tollé français :

« Dans les milieux intellectuels français, une ardente protestation vient de s’élever contre l’odieux traitement que le dictateur espagnol, Primo de Rivera, infligea, ces jours derniers, au professeur Miguel de Unamuno, recteur de l’Université de Salamanque.

Possédé de la passion de dire son mot sur les affaires de son pays, Unamuno, penseur généreux que son mysticisme chrétien apparente à Tolstoï, a pris ardemment la défense des libertés publiques menacées, une à une, par la tyrannie du général Primo de Rivera. Dénonçant les abus d’autorité du fameux dictateur, il a commis l’imprudence d’envoyer à un journal de Buenos-Ayres [sic] un article où il fustigeait la conduite de l’’Oie royale’, surnom qu’il donnait, au tout-puissant général. Celui-ci s’est vengé en faisant condamner Unamuno à seize ans de prison pour crime de lèse-majesté, et en ordonnant sa déportation dans une des îles Canaries. […]

Cet acte de cruauté a soulevé, chez nos intellectuels, un vigoureux mouvement de réprobation, et fort légitime nous apparaît cette protestation contre des mœurs gouvernementales d'un autre âge. »

Est-il encore possible qu’un intellectuel puisse subir l’exil sur un îlot au XXe siècle ? La revue littéraire provençale Fortunio – fondée par Marcel Pagnol – s’en désole.

Certes, L’Humanité fait entendre une voix discordante, fustigeant l’indignation des journaux bourgeois pour un seul intellectuel emprisonné tandis que tant de militants ouvriers croupissent dans les prisons de la bourgeoisie. Dans le même journal, le futur proscrit Victor Serge demande lui aussi que l’on regarde du côté de la Bulgarie ou en Italie : « Pour Unanuno, oui. Mais pour les autres? ».

Tout de même, les tribunes se multiplient, de Romain Rolland à Gabriele d’Annunzio.

André Suarès adresse dans Comœdia un plaidoyer sublime à Unamuno :

« Nulle autre offense n'a été faite à l'Espagne que celle qu'on vous fait. La plèbe des sabres est la plus basse de toutes.

Ces gens-là disent en vain qu'ils sont de Tolède : ils pensent comme des fourreaux, même graissés à l'huile de ricin. La guerre qu'on vous fait, don Miguel, est un moment de la guerre éternelle que la force prétend faire à l'esprit, et dont toutes les défaites, au cours des siècles, n'ont pas encore révélé aux violents la stupide inutilité. »

Selon La Dépêche, ce n’est rien d’autre que le retour du « crime de lèse-majesté », celui-là même qui frappé en son temps en France Hugo, Michelet ou Quinet.

De fait, toute la presse française voit l’affaire à travers une lunette hugolienne, à l’instar d’Edouard Herriot dans L'Information financière, économique et politique :

« Comme aux jours où les démocrates des autres nations de l’Europe saluaient les Français exilés par l’Homme des décrets-lois, nous devons tendre les mains vers ce philosophe injurié.

Unamuno, parmi les volcans éteints des Canaries, c’est Hugo à Guernesey. »

Non, décidément : c’est à la France d’agir.

Avant d’intervenir, Le Quotidien avait pris ses lecteurs à témoin :

« Sa déportation en une île d’Afrique est un défi à l’opinion du monde, à la conscience humaine. Ce défi, les libéraux de France et d'Europe ne sauront-ils le relever ? »

Et, bien sûr, c’est le 14 juillet 1924, qu’une nouvelle « sensationnelle » mais confuse, sibylline parvient : Unamuno et Soriano ont été « délivrés » de leurs geôliers par une « aventureuse expédition » commandée par Henri Dumay, patron du journal Le Quotidien.

L’Écho d’Alger rend immédiatement hommage à la belle équipée de son concurrent :

« Au cours d'un précédent voyage il avait promis aux deux grands exilés espagnols, l'illustre humaniste Unamuno et le vaillant chef du parti républicain Soriano, de les libérer.

Bannis par le Directoire, qui leur avait donné comme prison l'îlot rocheux de Fuerte-Ventura où les chèvres elles-mêmes ne trouvent du lichen que juste assez pour ne pas mourir de faim, ils avaient mis dans notre directeur tout leur espoir de libération.

Dans les dernières semaines leurs appels étaient devenus de plus en plus pressants. Tandis que M. Henri Dumay, retardé par des accidents divers, organisait sur la côte marocaine son expédition, les deux nobles victimes qui se demandaient si elles n'étaient pas abandonnées, jetaient vers nous de véritables cris de détresse. »

Oui, mais.

Une brève parue une semaine plutôt dans Le Matin sème le doute. Elle annonçait la promulgation d’une amnistie royale s’étendant aux deux exilés de Fuerteventura.

L’Action Française, adversaire du républicain Quotidien, se gausse du vrai-faux enlèvement, en exhibant le communiqué de l’ambassade d’Espagne à Paris prouvant que les deux exilés avaient accusé réception de leur amnistie avant d’être « délivrés ».

Seule issue au malaise : faire prendre la parole aux deux évadés et leur demander, si possible, d’avoir des mots aimables pour leurs tardifs libérateurs. Ce qu’ils firent volontiers, dans les colonnes du Quotidien, non sans quelques hyperboles polies :

Bonhomme, Le Libertaire se satisfait des explications, probablement pour ne pas hurler avec les monarchistes et les communistes.

Le petit souci d’agenda étant réglé, Le Quotidien peut dérouler le récit trépidant et chevaleresque qu’attendaient ses lecteurs, et présenter « L’équipe qui délivra Miguel de Unamuno » à la façon dont, de nos jours, on ferait un casting d’aventuriers :

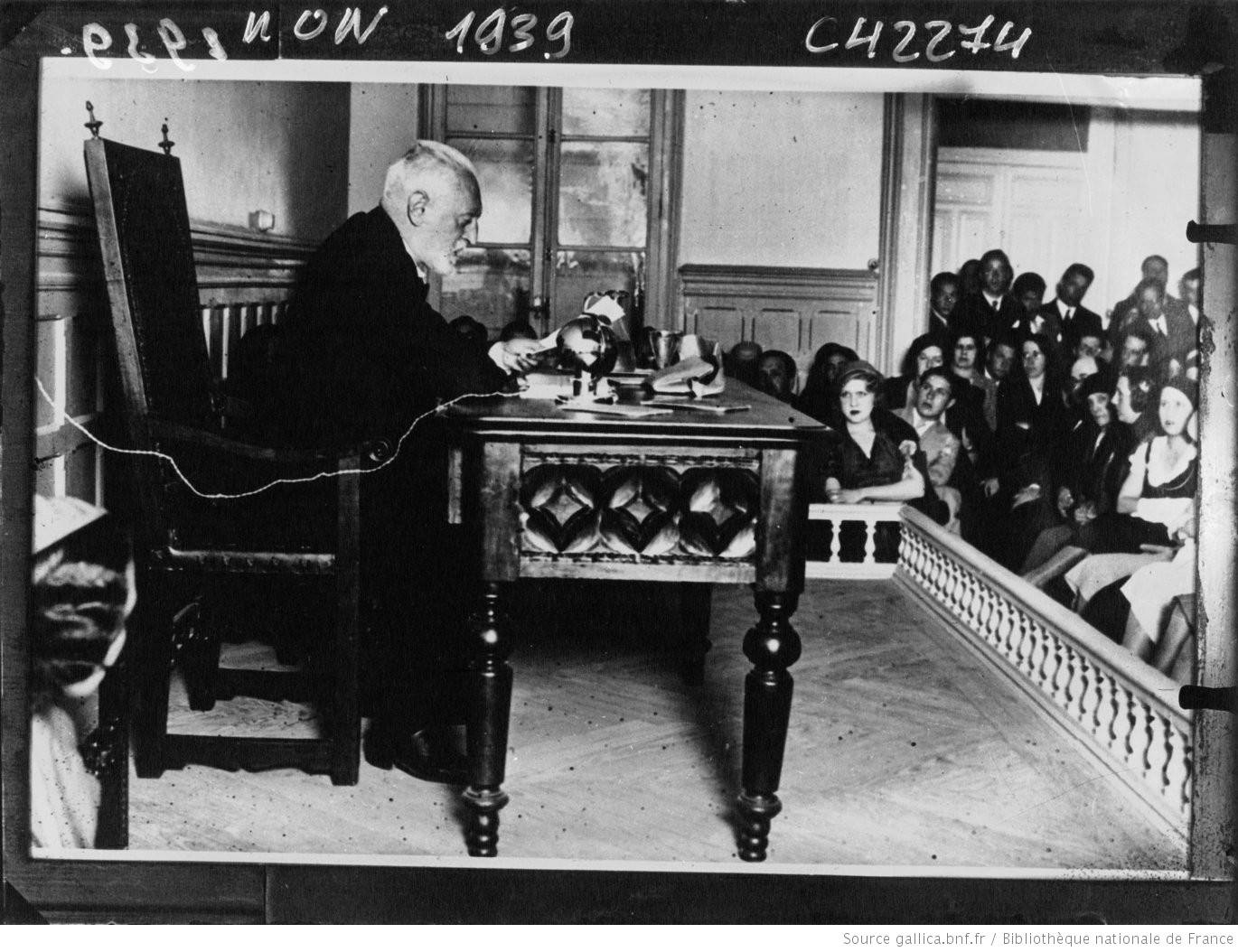

L’accueil français n’est pas feint. Il y a foule sur les quais à Bordeaux, première étape française. L’arrivée des proscrits ibériques est l’occasion de célébrations républicaines, le Cartel des gauches venant de triompher aux élections législatives. À l’arrivée à Cherbourg, les bateaux pavoisent tandis que le paquebot dans lequel ont pris place les deux « véritables amis de la France » donne de la trompe. Les évadés sont reçus, en cortège, à l’hôtel de ville.

Paris accueille à son tour dans l’enthousiasme les deux Espagnols libérés-délivrés. Ces fêtes républicaines en l’honneur d’Unamuno et Soriano sont l’occasion de rendre hommage à tous les proscrits d’une Europe qui découvre à peine l’ombre du fascisme :

« Dans un moment où le fascisme déshonore l'Europe, on ne saurait rendre un hommage trop empressé aux gens de cœur qui, par leur hautaine protestation, soutiennent la résistance des peuples, préparent la chute des dictateurs : à un Albertini et un Sforza, en Italie ; à un Unamuno et un Soriano, en Espagne.

La solidarité profonde de toutes les démocraties ne s’affirmera jamais avec assez de force […]

Vive la paix entre les peuples ! Vive la liberté partout ! »

C’est aussi une célébration de francophilie, de réaffirmation des valeurs et traditions héritées de la Grande Révolution et associées à la France. Dans ce jeu de rôle, Unamuno tient un rôle de premier plan. Et de son exil volontaire en France, il peut tout à loisir pourfendre la dictature espagnole depuis Paris.

Ce n’est qu’en février 1930, à la chute de Primo de Rivera, qu’Unamuno rentre en Espagne, dans la posture qui convient au patriarche revenant d’exil. Il incarne, par son retour, l’accélération de la décrépitude de la monarchie.

Aussitôt rentré, le nouveau recteur et versatile politique, s’affiche au sein du mouvement républicain et prend la pose avec d’autres intellectuels opposants à la monarchie dans les colonnes de L’Excelsior. Un an plus tard, c’est au tour du roi Alphonse XIII de prendre le chemin de l’exil tandis qu’est proclamée la république espagnole, la seconde.

Mais, imprévisible, le nouvel Hugo choisit son camp lors du déclenchement de la guerre civile. Et ce fut celui de la rébellion militaire, comme il s’en expliquait dans un entretien donné au journal Le Matin en septembre 1936. Une déception, une catastrophe pour ses soutiens et admirateurs du monde entier, et avant tout pour ses zélateurs français.

Lucide, Andrée Magdeleine Husson, elle-même future thuriféraire de Franco, avait pourtant, dès 1924, tempéré les ardeurs libérales d’Unamuno dans les colonnes du Gaulois :

« Et peut-être fut-il assez divertissant de voir certains journaux extrêmement avancés revendiquer pour un des leurs Miguel de Unamuno.

Libéral ?... Oui, sans doute, dans un pays monarchique. Mais qui peut savoir, dans un pays soumis à un autre régime, contre quoi il lui plairait de partir en guerre ? »

Pourtant, en janvier 1937, on crut qu’il venait d’être fusillé sur ordre de Franco. Pourquoi ?

Parce que le recteur de Salamanque avait, une fois de plus fait volte-face. Non sans panache, non sans courage.

Le 12 octobre 1936, il défie une assemblée de notables franquistes et de phalangistes. Tandis qu’on insulte Catalans et Basques, tandis que retentissent les cris de « Vive la mort » et « A mort l’intelligence », sa voix forte porte une dernière fois :

« Vous vaincrez mais vous ne convaincrez pas. Vous vaincrez parce que vous possédez une surabondance de force brutale, vous ne convaincrez pas parce que convaincre signifie persuader.

Et pour persuader il vous faudrait avoir ce qui vous manque : la raison et le droit dans votre combat. Il me semble inutile de vous exhorter à penser à l’Espagne. J’ai dit. »

Démis de ses fonctions, de nouveau proscrit et tandis que son fils, Ramon, venge les faiblesses paternelles en combattant dans les rangs républicains, Unamuno meurt à Salamanque le 31 décembre.

Sans rancune, parmi la pluie des hommages français, le magazine communiste Regards lui accorde une page entière, signée de José Bergamin.

C’est sans doute le poète André Suarès qui, en 1924 toujours, tandis que la France volait au secours d’un Hugo de substitution, avait su le mieux cerner toute l’hispanité complexe de cet héritier de l’autre grand Miguel, de Cervantès :

« Toutes les contradictions, qu'on vous reproche si vainement, se concilient dans l'honneur et la conscience de l'Espagne, que vous avez manifestés en toute occasion, et toujours préférés à toute chose, fût-ce à la vie.

L'essence de l'Espagne est votre essence. Il est toujours facile de trouver la contradiction dans la multitude des faits et de l'histoire. Toutefois, tous les détails et tous les points concourent à l'unité de la sphère. Vous êtes bien l'homme de l'Espagne et de toutes les Espagnes ensemble.

Il faut n'avoir rien compris à ce que vous êtes, pour en douter. Comme dans tous les êtres forts, vos erreurs mêmes contribuent à votre vérité.

L'Espagne est irréductible. Et vous l'êtes. »

–

Édouard Sill est historien, docteur en histoire, spécialiste de l'entre-deux-guerres, notamment de la guerre d’Espagne et de ses conséquences internationales. Il est chercheur associé au Centre d’Histoire Sociale des Mondes Contemporains.