Zola, farouchement anti-communards dans Le Sémaphore

Le 2 juin 1871, Le Sémaphore de Marseille publie une lettre de l’écrivain et journaliste politique Émile Zola. En date du 28 mai, il y relate les tragiques événements du Père-Lachaise, dernier rempart de la Commune de Paris.

Fondé en 1827, Le Sémaphore de Marseille est le plus ancien journal paraissant dans la cité phocéenne. Émile Zola correspond avec le quotidien entre 1871 et 1877, produisant plus de 1 800 articles. Entre le 23 mai et le 3 juin 1871, treize lettres ouvertes sur la Commune de Paris (écrites entre le 18 et le 30 mai) y sont publiées.

Le contexte durant lequel Zola prend la plume est tout à fait particulier. Du 21 au 28 mai 1871 se déroule l’épisode qui marque la fin de la Commune de Paris : la semaine sanglante, au cours de laquelle l'insurrection est écrasée par une répression d’une grande violence.

L’écrivain et journaliste y exprime une position farouchement anti-communards. Il n’hésite pas à user de qualificatifs d’une grande virulence à l’encontre des insurgés : des « dictateurs » (Le Sémaphore de Marseille, 26 mai 1871), des « bandits » (28 mai 1871), ou encore des « esprits détraqués » (25 mai 1871).

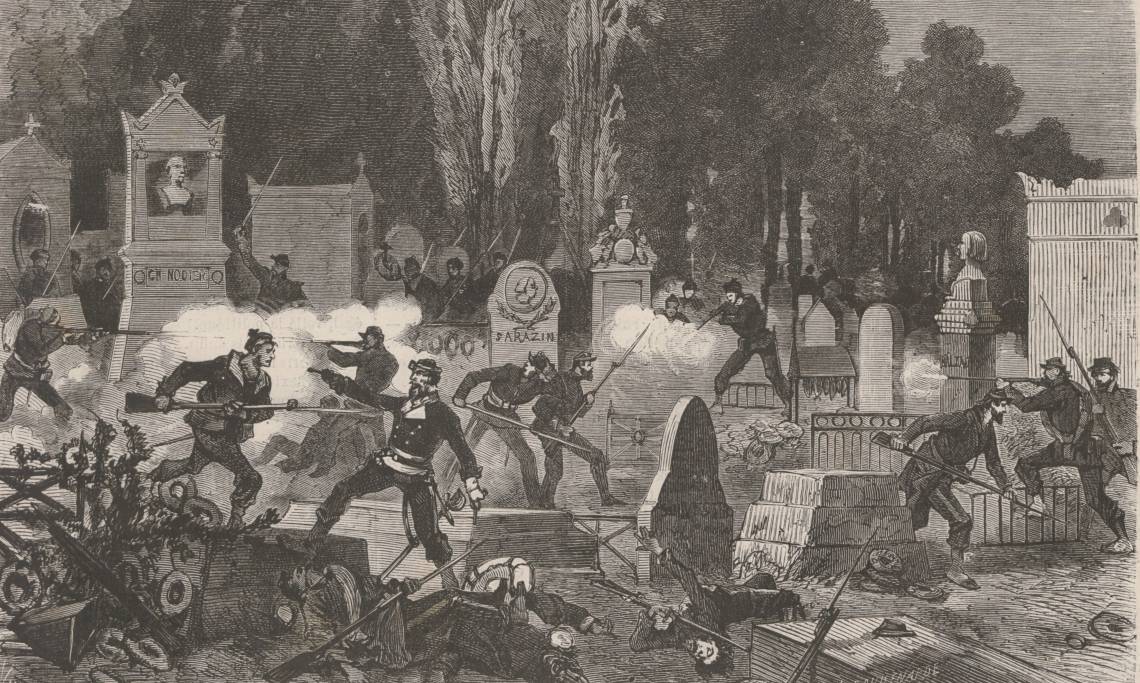

Le 27 mai 1871, les troupes versaillaises investissent le cimetière du Père-Lachaise, où sont retranchés un certain nombre de Fédérés. Près de 200 d'entre eux sont fusillés. Le 2 juin, la lettre de Zola datant du lendemain des tragiques événements est publiée, dans laquelle il raconte sa macabre déambulation parmi les ruines d'un idéal.

_

LETTRES DE PARIS

_

Paris, 28 mai.

Je reviens d’une longue et navrante promenade. Je savais qu’une lutte acharnée s’était livrée dans le cimetière du Père-Lachaise. On donnait des détails atroces. L’horreur du spectacle m’a tenté et j’ai voulu voir s’il y avait encore en moi de l’émotion et de la pitié, après les terribles tableaux que j’ai déjà vu passer devant mes yeux.

J’ai suivi les boulevards extérieurs. La route n’est pas encore très sûre. Bien que l’émeute soit vaincue, il part de temps à autres des coups de fusil de certaines fenêtres, surtout dans les quartiers excentriques. On m’a montré, à l’ancienne barrière des Poissonniers, une lucarne par laquelle, le matin même, un insurgé avait tué un estafette ; l’insurgé a été pris et fusillé. J’ai vu, sur le trottoir, le sang de cet homme. Aussi me suis-je avancé en toute prudence, l’œil aux aguets, comme en pays ennemi.

La matinée était sombre ; un grand vent chassait dans le ciel d’énormes nuages qui roulaient avec rapidité.

Un temps d’enterrement, presque froid, d’un gris lugubre. Au loin, toujours quelques coups de feu. Je n’ai pas entendu le canon.

Les boulevards extérieurs sont mornes et déserts. A chaque carrefour, traînent des débris de barricades. Aucune n’a été attaquée de front. Partout le fameux mouvement tournant des Prussiens a livré aux soldats, en quelques heures, les plus formidables redoutes. On a conduit cette guerre des rues avec une remarquable habileté. Les insurgés se sont trouvés pris dans leurs retranchements comme dans des souricières. Eux qui comptaient sur leurs barricades, dont ils faisaient tant de bruit, se sont empêtrés dans leurs propres ligues de défense, qui souvent n’ont servi qu’à leur rendre la fuite impossible.

A plusieurs reprises, il m’a fallu quitter les boulevards extérieurs. Des sentinelles interdisaient le passage. Sans doute, on se battait encore sur ces points. J’en ai été quitte pour faire quelques détours. Je vous ai dit hier que l’émeute, refoulée pas à pas de l’ouest à l’est, de l’Arc-de-Triomphe à la place du Trône, occupait encore la partie de la ville située entre Belleville et le Père-Lachaise. Elle y a été cernée et battue. Cependant, certaines rues devaient tenir encore, au moment où j’ai longé ce quartier, car j’ai parfaitement entendu le grondement déchirant des mitrailleuses.

Enfin, après trois grandes heures de marche, après avoir été arrêté vingt fois par des décombres, j’ai pu atteindre le haut de la rue de la Roquette. En face de moi, se dressait le vaste amphithéâtre funéraire, la colline où les morts rêvent en regardant Paris vivre à leurs pieds.

Les murs sont crénelés, à gauche un obus à creusé une brèche énorme. Jamais je ne perdrai la mémoire de ces choses, j’ai pénétré dans le cimetière par la porte béante, dont le canon a jeté les battants à terre. Je me suis souvenu d’une promenade que j’avais faite en ce lieu, il y a trois ans, au mois de mai, poussé par une curiosité littéraire : j’étais venu voir la tombe d’Alfred de Musset, le jour de l’anniversaire de sa mort , et rendre ainsi un hommage discret au poète de ma jeunesse. Quelle radieuse matinée ! Je me rappelle le clair soleil, l’air chaud qui baignait les jeunes feuillages, la béatitude des morts, des pauvres morts, dont les tombes semblaient saluer le printemps d’un frisson universel. Je me promenais longtemps, dans une joie grave, regardant au loin Paris, enviant le silence et la paix de la sainte colline, me retrempant dans cette mort heureuse de jouir du ciel bleu.

N’avez-vous jamais passé ainsi une matinée dans un cimetière tout frémissant de sève ? On dirait que les morts rient dans la terre et qu’ils envoient tout leur sang aux rouges coquelicots des talus.

Mais quel épouvantable contraste aujourd’hui ! Les tombes sont brisées, les fleurs meurtries sous les talons des combattants. Il semble qu’un ouragan ait passé dans ce champ de repos et soit parvenu à tuer une seconde fois les morts. Sur ce désastre sacrilège, le ciel gris mettait comme une crêpe de deuil.

Les fédérés ont traîné là tout ce qui leur restait d’artillerie. Ils ont établi des batteries sur l’allée haute qui passe devant la sépulture des Demidoff. Les canons y sont encore, dans un désordre incroyable, jetés sur le côté, la gueule enfoncée en terre. C’est de là que, pendant deux jours, ils ont jeté des bombes à pétrole sur le centre de Paris. Étrange emplacement pour cette besogne de destruction : c’était de derrière un tombeau que sortait le feu mortel des incendies. Toute cette partie du cimetière est piétinée, comme si une lutte sauvage s’y était engagée corps à corps.

Ça et là, des mares de sang, des cadavres qu’on n’a pas même pris la peine de relever. J’ai vu un enfant de dix-sept ans, allongé sur une pierre blanche, les bras croisés, pareil à une de ses froides statues que le moyen-âge couchait sur les mausolées.

Plus loin, un garde national était tombé sur les pointes aiguës d’une grille et s’y trouvait encore accroché, plié en deux, horrible comme un bœuf pendu à l’étal d’un boucher. Du sang avait jailli sur des couronnes d’immortelles, et il y avait, le long des marbres, des empreintes de doigts sanglants, comme si quelque misérable, frappé à mort, s’était retenu aux encoignures avant de tomber.

Je ne puis, car l’horreur me monte à la gorge.

Que les fossoyeurs fassent vite leur besogne, et que le cimetière reprenne son rêve silencieux et navré ! Vous ne sauriez croire quel effet produit une telle boucherie dans un cimetière.

On n’y trouve d’ordinaire que le souvenir désolé de ceux qui ne sont plus, et ce brutal étalage de cadavres défigurés y blesse toutes nos délicates religions de la mort.

C’est un charnier, bouleversé par la mitraille, taché de sang ; ce n’est plus un refuge verdoyant et soigné où les veuves et les orphelins peuvent venir promener les douceurs de leurs souvenirs.

Les obus ont fait d’assez grands ravages. J’ai vu plusieurs tombeaux percés de part en part. Les allées sont semées de débris de grilles, de couronnes défaites, d’éclats de marbre. Une bombe a éclaté dans une petite chapelle, où elle a mis l’autel en poudre ; mais ces dommages ne sont rien à côté du bouleversement des tombes plus modestes. Les insurgés, pour se barricader solidement, ont arraché toutes les pierres tombales qu’ils ont pu soulever du sol. J’ai vu une de ces barricades faites de tombes, rien de plus navrant ; on lit encore les inscriptions et, sur l’une d’elle, j’ai pu déchiffrer le nom d’une jeune fille, Marie-Louise Maurin, « morte dans la dix-septième année de son âge ».

Cette barricade faite de tombes restera dans mon esprit comme le comble de l’épouvantable désastre, comme l’image de cette émeute qui, après avoir incendié une ville, est allée réveiller les morts, les arracher de leur éternel repos, avant de mourir d’elle-même et de disparaître dans la malédiction universelle.

Il fallait que les hommes du 18 mars vinssent se heurter contre ces pierres et se jeter de leurs propres mouvements dans la fosse commune. Je me disais que tout cela était fatal, en suivant les allées, en regardant les caveaux que des mains criminelles ont laissé béants. Un officier m’a affirmé que la tombe de Musset a reçu un obus. Pauvre tombe, où des mains pieuses viennent, chaque année, apporter des violettes, et que la guerre écorne en cette saison de printemps maudit !

J’ai contemplé du haut de la colline Paris qui continue à brûler, et devant ces monuments en cendres, devant ces sépultures violées, devant cette misère profonde des vivants et des morts, un sanglot est monté à ma gorge ; je me suis demandé en pleurant si je n’avais plus a mes pieds qu’un immense cimetière où la France venait d’être ensevelie.