DÉCOUVRIR

RetroNews | la Revue n°2

Commandez dès maintenant votre numéro sur le site RetroNews.

Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !

Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !

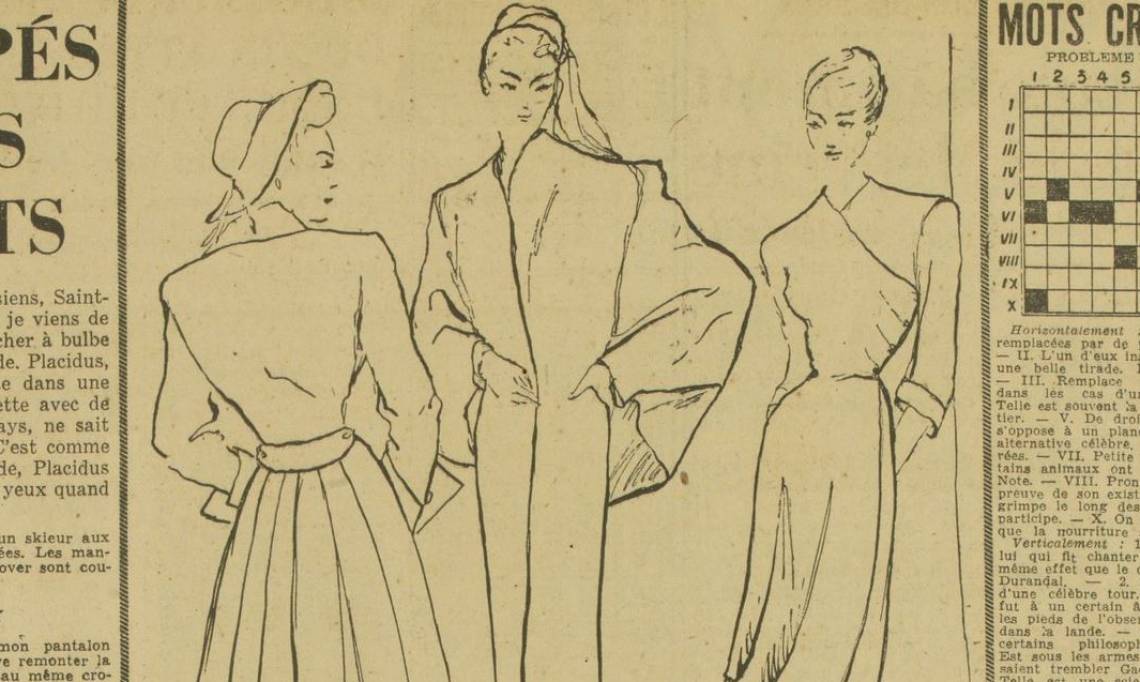

Au sortir de la guerre, un jeune couturier de l’avenue Montaigne rend les Américaines folles avec ses lignes dites « corolles » et ses tailleurs « bar ». Trop aimée, la maison Dior fait ressurgir une forme d’américanophobie dans les pages françaises.

Si l’année 1947 marque le début de la guerre froide, elle est avant tout synonyme, pour les fans de mode, d’une véritable révolution stylistique : le « New Look » de Christian Dior, fondé sur l’exaltation des formes féminines – taille de guêpe, buste en majesté, jupes évasées… – et l’usage dispendieux du tissu, après les restrictions du temps de guerre.

L’allure élégante et glamour de cette Parisienne revisitée allait influencer durablement la mode des années cinquante, des deux côtés de l’Atlantique. Un événement, donc, qui tire son nom de la remarque enthousiaste que fit, à l’issue du défilé du 12 février 1947, la rédactrice en chef du magazine américain Harper’s Bazaar Carmel Snow : « Dear Christian, your dresses have such a new look! » [Cher Christian, vos robes ont une allure tellement nouvelle !]

DÉCOUVRIR

RetroNews | la Revue n°2

Commandez dès maintenant votre numéro sur le site RetroNews.

Un examen plus attentif de la presse française de l’époque montre pourtant que cette « révolution » s’est effectuée mezzo voce. À l’aube de cette année 1947, alors que les défilés printemps-été vont commencer dans un contexte de pénuries et de morosité économique, Dior fait certes figure d’espoir en vue, comme le rappelle France-Soir du 8 février 1947 :

« On attend la grande attraction, l’ouverture de la maison de Christian Dior, fils d’un ancien ministre du Commerce, qui s’installe avenue Montaigne, à son compte, après avoir été le dessinateur des robes de Piguet et de Lelong. »

Né en 1905, âgé de 42 ans, issu d’un milieu privilégié d’industriels normands – même si c’est en réalité son oncle, Lucien, et non son père, Maurice, qui fut ministre du Commerce de 1921 à 1924 – Christian Dior, d’abord amateur d’art et galeriste, s’est lancé dans le dessin de mode en 1935, en travaillant notamment pour le journal Le Figaro, qui présente régulièrement ses croquis (voir l’édition du 23 février 1939).

En 1938, il a été engagé comme modéliste chez Robert Piguet, et devient en 1942 assistant styliste chez Lucien Lelong, alors que la haute couture parisienne tente de résister aux prédations allemandes. Pressenti, en 1946, pour relancer la maison de haute couture Philippe et Gaston, avec les capitaux de l’industriel du textile Marcel Boussac, il le fait finalement en son nom : la maison Dior ouvre le 16 décembre 1946, au 30 avenue Montaigne, artère consacrée de la haute couture parisienne depuis la fin du XIXe siècle.

Il est donc exact que ce 12 février 1947, la collection Dior est attendue avec curiosité et intérêt. Mais ce quasi débutant n’est qu’un nom prometteur au sein d’une vaste nébuleuse de talents reconnus ou plus récents. Commentant les défilés de la semaine, la chroniqueuse de Paris-Presse ne l’évoque qu’en passant, à côté de commentaires consacrés à Lelong, Balenciaga ou Carven :

« C’est encore Christian Dior qui impose une ligne qu’il nomme ‘ligne 8’. Importance ronde du buste, taille très mince, hanches rondes. C’est très nouveau. »

Et lorsque la journaliste ajoute : « Vous dirai-je avec quelle satisfaction je regardai se peindre l’admiration sur les visages des journalistes étrangers ? », c’est à propos du défilé de Jacques Fath, grande star de la saison.

Dans Combat du 3 avril, sous le titre « Le tailleur classique est mort », Jeanne Charlet observe presque distraitement :

« Qu’on parle de basques plus courtes, et cette veste de Christian Dior, qui resserre à la taille des godets couchés sur une étroite jupe noire, apparaît bien plus longue que l’an passé. »

Elle ne dit rien du fameux tailleur « Bar », que la postérité retiendra comme la pièce phare du couturier, même si on admire partout sa ligne « corolle », qui s’inspire, dit-on, des jupes de femmes de pêcheurs marseillais. Quant à l’expression « new look », elle reste pour l’heure exclusivement réservée à la presse américaine, même si le terme de look, au sens de style ou d’allure, n’est pas ignoré des chroniqueuses françaises.

Le succès transatlantique de Dior ne va d’ailleurs pas sans effet pervers, dans une France jamais complètement débarrassée d’un vieux fond américanophobe – dans l’entre-deux-guerres, le couturier Jean Patou avait eu droit lui aussi au statut ambigu de « chouchou des Américains ». Un article de L’Aurore du 29 mars 1947 donne ainsi, du débutant de l’avenue Montaigne, une image pour le moins ambivalente, qui mêle aux considérations esthétiques des enjeux politiques et nationalistes sous-jacents :

« Christian Dior est le jeune couturier qui fit ses classes comme dessinateur chez Lelong et qui vient d’avoir de sensationnels débuts, grâce à un incontestable talent, soutenu par d’immenses capitaux franco-américains et une non moins américaine publicité.

On rappelle, à propos de Christian Dior, les fastueuses et géniales époques de Poiret, de Chanel et de Vionnet. Il ne faut rien exagérer. Mais il est certain que la couture parisienne, si elle veut éviter une menaçante sclérose, a besoin de, de temps en temps, de l’apport d’un sang jeune et audacieux. »

C’est surtout avec la collection automne-hiver 1947-48 que la réputation de Dior s’établit durablement. La date des défilés a fait l’objet d’une âpre bataille, comme l’explique L’Aurore du 19 juillet :

« On sait qu’avant la guerre cette date était immuablement fixée aux alentours du 25 juillet, parce qu’elle intéressait spécialement quelques centaines de commissionnaires, venus de tous les points du monde civilisé pour acheter des robes de Paris et les répandre là-bas, à l’infini. »

Puis, avec le départ de la clientèle étrangère et la guerre, les défilés ont glissé au début du mois de septembre. Mais le retour à la normale oblige la Chambre de la haute couture à proposer de revenir à début août, moment qui correspond, toujours selon L’Aurore, à « l’arrivée à Cherbourg du ‘Queen Elisabeth’, porteur de quelques importants acheteurs étrangers et de beaucoup d’espoir ». Occasion de lancer une nouvelle pique à l’encontre d’un Dior jugé trop inféodé à l’Amérique triomphante :

« Oui, oui, oui répète fiévreusement le jeune, l’impétueux, le hardi et très américanisé Christian Dior, dont la précédente collection semblait, déjà s’être trompée de longitude (mannequins américains, chef de publicité américain, modèles goût américain)… »

C’est pourtant cette américanophilie exacerbée qui contribue à la réinvention de « la Parisienne », comme le souligne France-Soir du 8 août 1947, dans un article dithyrambique cette fois entièrement consacré au nouveau prodige :

« Dior, petit bon Dieu en chambre, sculpteur sur chair vivante, vient, avec une audace et une sûreté de goût incroyables, de recréer la Parisienne, à l’image de son talent […]

Et n’importe quel profane un peu sensible à la beauté a compris qu’il venait non seulement d’admirer une centaine de chefs d’œuvre de grâce et d’élégance, mais aussi d’assister à une véritable révolution du goût, à la naissance d’un de ces styles nouveaux comme on n’en voit pas trente-six, mais trois ou quatre tous les siècles. »

A contrario, les choses se gâtent de l’autre côté de l’Atlantique où, malgré l’enthousiasme de la presse de mode, des ligues féministes puritaines s’organisent pour dénoncer la longueur « Dior », accusée de gêner la marche et de gaspiller du tissu. L’édition de Combat du 28 septembre 1947 se fait l’écho de cette mini-guerre franco-américaine, photo à l’appui :

« Porte-parole de l’élégance française, M. Christian Dior fait en Amérique une tournée que ses confrères yankees interprètent comme un raid de propagande en faveur des jupes longues.

Or les élégantes de Chicago n’aiment pas que les jupes descendent. Leur club, celui des ‘pas plus bas que le genou’ vient soumettre d’une manière qui n’échappe pas à l’œil nu ses revendications au grand couturier parisien. »

Selon Paris-Presse, les choses auraient même pu s’envenimer, puisque « Christian Dior est devenu la bête noire des élégantes du Texas et du Middlewest. Au cours des manifestations organisées à l’occasion de la croisade contre les jupes longues, il est chaque jour brûlé en effigie ».

Mais ce conflit chaud devait, heureusement, durer moins longtemps que la guerre froide : la ligne Dior s’imposa rapidement et le succès de la nouvelle maison ne se démentit pas, jusqu’à la mort de son fondateur en 1957, contribuant au renouveau éclatant de la haute couture française. Et même quand cette industrie de luxe commença à marquer le pas, au profit du prêt-à-former, un jeune homme formé par Dior, et passé à la tête de la maison à sa mort, sut brillamment assurer le relais : il avait nom Yves Saint-Laurent.

–

Pour en savoir plus :

SAILLARD Olivier, Christian Dior 1947-1957, Paris, Assouline, 2016

–

Emmanuelle Retaillaud est historienne, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité, de la mode et des « marges ». Elle enseigne à Sciences Po Lyon.