« Nana » de Zola crucifiée dans Gil-Blas

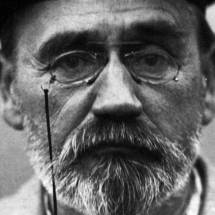

Roman des « viles mœurs » et dissection définitive du Paris fin-de-siècle, le chef-d’œuvre d’Émile Zola se voit étrillé lors de sa parution début 1880 par Louis Ulbach, héraut de la dignité morale, en première page de Gil-Blas.

« J'ai beaucoup hésité à parler de Nana. Le sujet est répugnant. »

C’est par ces mots que l’auteur et journaliste républicain Louis Ulbach, célébrité médiatique de son temps, débute son étrillage sans ménagement du génial roman d’Émile Zola, Nana. Il n’en est pas à son coup d’essai. L’homme, probe et bon citoyen, contributeur star du Temps, directeur du Monde maçonnique et de la pamphlétaire Cloche, avait déjà quelques années plus tôt bousculé Zola au moment de la parution de Thérèse Raquin, autre chef-d’œuvre indémodable, dans un article impitoyable intitulé « La littérature putride » pour le Figaro.

Une nouvelle fois, au nom de la morale et d’une salubrité publique dont il se fait l’irréductible défenseur, Ulbach condamne « l’obscénité » du père du naturalisme. Obscénité du sujet, notamment : Nana raconte comme on le sait l’histoire d’une prostituée sans scrupule jetée dans le grand monde du Second Empire et de ses cyniques noceurs. Critique froide et acerbe de la grande bourgeoisie parisienne, le roman est pourtant, tout du long de l’article, interprété à l’inverse des intentions de Zola.

L’article paraît dans Gil-Blas le 24 février 1880, au moment de la publication du roman en volume chez Charpentier. Les mois auparavant, la suite de L’Assommoir avait paru en feuilleton dans le Voltaire, déclenchant déjà ça et là de vives huées. Mais trois ans plus tard avec La Terre, Zola récidivera ; Anatole France s’écrira alors :

« Jamais homme n'avait fait un pareil effort pour avilir l'humanité. »

–

A PROPOS DE « NANA »

J'ai beaucoup hésité à parler de Nana.

Le sujet est répugnant. Ce livre bête ne met guère en verve, et un romancier peut paraître suspect quand il en juge un autre.

D'un autre côté, faire la critique d'un livre obscène, c'est le dénoncer, ce qui est fâcheux, ou c'est l'achalander, ce qui est plus fâcheux encore.

Pourtant ces raisons de me taire sont moins fortes que mes raisons de parler.

Si je dis bêtement ce que j'ai à dire, je resterai dans le ton du livre, et j'espère garder au moins sur lui cette supériorité, de pouvoir être lu par les femmes honnêtes.

Si j'écris des romans où je m'applique à faire comprendre le devoir, n'ai-je pas le devoir d'attaquer hardiment, librement, une œuvre brutale qui tend à supprimer la conscience ? Et puisque je combats pour ma cause, n'est-il pas tout simple que je signe mon article ? Il y a des votes de probité qui obligent à un scrutin public.

Je voudrais que mon exemple fût suivi.

Se coaliser contre cette invasion, soi-disant naturaliste, qui, par certaines souillures spéciales rappelle l'invasion des Prussiens, me paraît, pour les écrivains français, une œuvre patriotique, nationale, nécessaire.

Je n'ai plus peur de dénoncer au service des mœurs une héroïne qui tient impunément le trottoir depuis quatre ou cinq mois. Le mépris de la police cautionne l'expression du mien.

Quant à la crainte de faire une réclame à une œuvre qu'on publie à quarante mille exemplaires, et qui a déjà coûté, dit-on, cent-mille francs de trompettes, elle est puérile.

***

Le marquis de Sade, dans ses livres immondes que personne n'a lus mais que tout le monde connaît, croyait, à ce qu'on assure, entreprendre une œuvre morale.

Cette manie-là le fit enfermer à Charenton.

La manie de M. Zola n'est pas encore aussi aiguë, et de nos jours on laisse plus souvent la pudeur se venger seule. Mais Nana, comme Justine, relève de la pathologie. Ce n'est pas le delirium tremens de Coupeau ; c'est l'éréthisme commençant d'un cerveau ambitieux et impuissant qui s'affole de ses visions sensuelles, qui semble condamné à ignorer l'amour et qui, avec un sentiment de rage et de rancune, ne voit rien dans le monde, en dehors de ce que je n'ose nommer, de ce que le chevalier de Boufflers appelait le cœur, par une anti-phrase polissonne, mais polie.

On amène tous les jours en police correctionnelle des vieillards honteux, surpris dans des provocations lascives, qui font ce que M. Zola décrit publiquement. Mais l'auteur de Nana n'a pas l'excuse du gâtisme ; il est jeune, il semble avoir quelques opinions libérales qui devraient lui inspirer le respect de la liberté. Son cas est plus grave, à moins que l'on ne plaide pour lui l'irresponsabilité.

Je ne demande qu'un châtiment pour cette littérature qui est un attentat public à la pudeur, c'est qu'un jour M. Zola soit du jury et ait à juger des proxénètes ou des infâmes comme ses héros.

Peut-être bien, cependant, que le ministère public le récuserait et le déclarerait incompétent.

***

Je ne mets aucune limite à l'observation du romancier. Ce n'est pas le sujet de Nana en lui-même qui me révolte ; il est légitime. Il peut être salutaire de dénoncer l'influence des drôlesses dans la société moderne. Mais il ne faudrait pas que la dénonciation fût un encouragement par la façon de retrousser l'héroïne, et une souillure par la façon d'en parler. Ce n'est pas la volupté vénale que M. Zola décrit, c'en est la vidange.

J'avoue que la vidange est une nécessité ; mais qu'on écoule dans le ruisseau, et qui peut charrier du papier sans que le papier la charrie.

Cette préoccupation ardente, acharnée, exclusive de l'ordure est arrivée à un paroxysme stupéfiant. C'est vainement qu'on cherche dans ce roman un scénario, une scène, une analyse, une étude. Toutes les fois que l'auteur est obligé d'expliquer la décadence de Nana, ses procédés pour ruiner les gens, il interrompt brusquement son récit, il esquive l'explication et nous fait franchir précisément la transition nécessaire, instructive, en voulant que nous nous en rapportions à lui, qui remplace les preuves par une affirmation pure et simple. Ce roman n'est qu'une suite d'entr’actes dans l'alcôve ou le cabinet de toilette ; l'action principale se passe à la cantonade. Il n'y a ni caractères scrutés, ni péripéties amenées, ni drame.

Ce n'est pas un mauvais livre, c'est un mauvais geste.

***

L'auteur pourtant est sincère, en ajoutant toutefois à sa sincérité l'attrait du bénéfice. M. Zola s'est fait un programme.

Nana devait représenter, tout à la fois, la fatalité héréditaire du tempérament et la corruption exercée par le milieu social, en même temps que l'autorité du vice dans ce monde.

Après Nana, nous aurons, toujours au même point de vue, l'étude du soldat. Il est probable que nous vivrons moins dans les casernes que dans les établissements qui d'ordinaire les avoisinent.

Nana était donc dans la pensée de l'écrivain la preuve de la décomposition sociale par les filles de théâtre et par les prostituées.

On ne l'avait pas attendu pour traiter ce sujet.

Peut-être que Manon Lescaut suffisait, dans son immortalité, pour la leçon morale.

Les Mémoires de Mogador étaient une confession touchante, douloureuse, qui pouvait aussi éclairer le problème. Je ne parle pas de la Dame aux Camélias, qui avait rendu la question palpitante. Quant aux documents scientifiques, Parent-Duchatelet en mettait plus que n'en veut M. Zola à la disposition des moralistes.

Balzac, que M. Zola putréfie, avait entamé l'abcès ; M. Zola a voulu en exprimer le pus. Mais il n'a pas compris qu'il s'attachait précisément à ce que le chirurgien dédaigne, à ce qu'il essuie d'une serviette, à ce qui doit tomber dans le baquet, au-dessous de la table de dissection.

En ne donnant ni âme, ni esprit, ni illusion, ni hypocrisie sentimentale à ses personnages ; en les faisant tous, également vils, aveuglés par cet hypnotisme sensuel, M. Zola est sorti précisément de la nature éternelle et de l'histoire contemporaine. Il n'a tenu compte ni des influences sociales, littéraires, politiques, ni des vanités, ni des préjugés, ni de cette invincible conscience qui palpite dans le corps de la créature la plus flétrie.

***

Je parlerai plus loin de la question artistique ; je m'en tiens d'abord à la question morale.

M. Zola veut nous faire admettre que le spectacle cru du vice est un enseignement.

Il faudrait d'abord que le vice fût bien peint, et la théorie resterait encore contestable. Or tout est faux dans cette peinture extravagante.

Quand donc l'auteur a-t-il vu tout Paris en rut (c'est son mot), pour une actrice, même tout à fait nue ?

S'il y a un endroit au monde où ces apoplexies locales soient rares, je n'ose dire impossibles, c'est bien Paris. On n'y a que des ivresses volontaires de blasés.

M. Zola confond le public des premières représentations, avec un public de séminaristes qu'on planterait, tout à coup, devant une exhibition de tableaux vivants.

Si je cherchais à critiquer, en détail, ce qui échappe à toute critique, je lui dirais aussi que la grasse Nana est tout l'opposé de la Vénus parisienne.

Paris, ce qui prouve bien que l'esprit le séduit plus que la chair, n'a jamais fait de folies que pour des femmes maigres. Tout le monde a des noms à citer, et puisque l'auteur fait allusion au suicide d'un jouvenceau, il aurait dû se rappeler que celui qui essaya un jour de se saigner comme un mouton, tenta cette manifestation de jeune boucher sur le paillasson de la femme la plus maigre de Paris et de Londres.

Quant à ces journalistes, ces auteurs, ces gens des coulisses dramatiques ou financières qui, dans un volume de cinq cents pages où ils se démènent, n'ont pas un seul mot spirituel, drôle, à improviser ; quant à ces gens du monde qui se ruinent bêtement, sans qu'on puisse savoir comment Nana les ruine ; quant à cette fille qui n'a ni tempérament, ni calcul, et qui, née dans le ruisseau de Paris, n'a rien de la parisienne ; quant à ce fouillis de personnages malsains et idiots, ils sont au-dessous de toute colère, de toute pitié, de tout mépris.

***

M. Zola prend, dans ses feuilletons, dans ses brochures, beaucoup de peine pour expliquer qu'on a tort de ne pas le comprendre. Il ferait mieux de se rendre compréhensible, et cette manie de s'expliquer, de peur que son œuvre ne l'explique pas, est encore un des signes de l'impuissance et un des symptômes de la maladie.

Balzac n'a pas eu besoin de nous commenter Madame Marneffe.

La chose à laquelle les hommes sans génie se résignent le plus difficilement, c'est de voir leur génie méconnu.

Selon M. Zola, l'art doit se borner à amasser des documents et à les exposer comme on les trouve. Encore faudrait-il les trouver, et ne pas prendre le linge sale pour la peau.

Mais cette théorie ne vaut pas la peine d'être discutée. L'art est précisément la mise en œuvre des documents humains, dissimulés sous le talent personnel du poète, du romancier, de l'auteur dramatique. L'art commence où finit la statistique, la chirurgie. Mettre les verres grossissants des panoramas de la foire au Dispensaire et nous faire assister à la visite des médecins de la police, c'est peut-être un moyen de satisfaire des curiosités dépravées, de donner des rêves à des collégiens et de gagner de l'argent ; ce n'est pas faire une œuvre d'art.

Aussi le roman de Nana, qui n'est dangereux que pour les écoliers, et qui raconte avec une complaisance coupable, pour imiter Faublas, l'initiation d'un enfant à la grosse volupté, est-il le livre le plus mal fait des livres de ce temps-ci, comme il est le plus mal écrit de tous les livres de M. Zola. Il atteste une décadence terrible, par l'exagération même de l'entêtement.

***

C'est fort heureux. Si le talent était en proportion de l'obscénité, ce livre aurait un poison qu'il n'a pas. Malgré ses nudités cherchées, malgré son insistance sur tous les détails scabreux, il est ennuyeux ; après l'Assommoir, M. Zola a fait l'assommant.

Se relèvera-t-il ? J'en doute. Il lui faudrait plus de modestie, plus de respect du public. Quand on s'écoute si exclusivement, on se borne, on se ferme l'horizon.

J'ai dit que le style même de M. Zola trahissait son impuissance. En effet, on n'est grossier en littérature, que quand on ne sait pas être fin. Les choses les plus brutales peuvent se dire et doivent se dire délicatement. Les gens qui font des théories pour prouver la nécessité de la grossièreté seraient bien embarrassés de démontrer qu'ils pourraient faire autrement.

S'il fallait appliquer ce système à la peinture, on mettrait de belles choses sur la toile.

Non, la langue française, la langue souple, polie, intelligente, diplomatique, la langue qui n'a jamais laissé Voltaire au dépourvu, ni embarrassé Diderot dans ses audaces, suffit aux manifestations les plus audacieuses. Ceux qui la dédaignent ont de bonnes raisons pour cela, mais de mauvaises raisons pour le public.

En somme, un livre sans psychologie, sans idée, sans aucun sentiment, sans style et sans pudeur, fait tache dans une bibliothèque et doit être renié par tout écrivain qui écrit pour étudier, pour servir une idée, pour provoquer une émotion, pour mériter l'estime, par tout lecteur qui cherche autre chose qu'un piment pour ses sens amortis.

Je le répète ; tout peut se raconter. On peut lire l'histoire de Madame Marneffe dans un salon ; je défie qu'on lise dix pages de Nana tout haut devant des femmes.

***

Je porte un autre défi à M. Zola.

On annonce qu'il songe à faire faire une pièce avec Nana.

J'affirme que la nouvelle est fausse. Il se peut qu'on exploite ce titre pour une œuvre quelconque ; il se peut que le nom de Nana soit sur l'affiche ; mais je défie M. Zola, ou un homme d'esprit, de faire une pièce qui emprunte au roman cette créature sans âme, ces comparses sans esprit, ce monde bête, plus que bête, bestial, cette histoire vulgaire, triviale, écœurante, qui ne devient inoffensive qu'à force d'ennui et de dégoût.

Se souvient-on de cette caricature de Cham qui représentait une femme de la Halle montrant le poing à la statue de Cambronne ?

Elle s'écriait avec une jalousie violente :

— Quand je pense qu'on lui a élevé une statue, parce qu'il l'a dit une fois [le mot « merde ! », NDLR] ?

M. Zola, qui l'a dit plus souvent qu'à la Halle, guigne aussi la statue.

Mais le public, qui pardonne au héros, pressé par le besoin d'être sublime, n'a aucun motif pour permettre à un auteur d'abuser du besoin d'être cynique. L'auteur de Nana et du Ventre de Paris aura beau faire, ses produits ont plus de chance pour la borne que pour le piédestal.