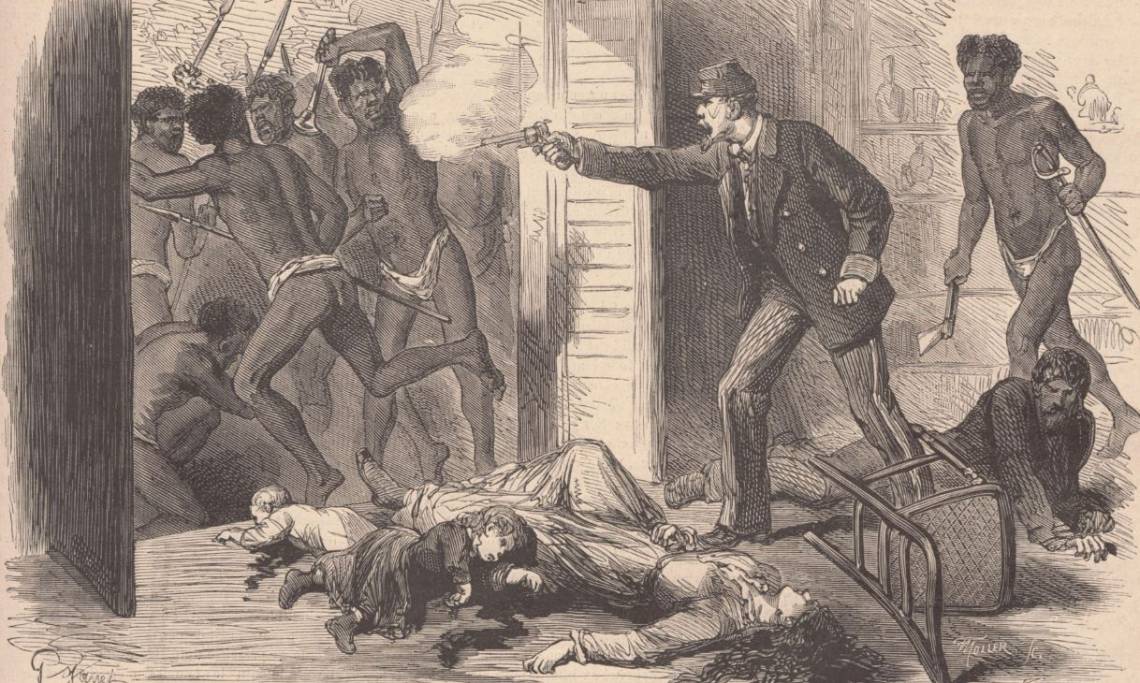

Tandis que l’archipel de Nouvelle-Calédonie est à feu et à sang à la suite du soulèvement du chef de guerre Ataï, un anonyme présent sur les lieux envoie au Figaro ses impressions et des informations inédites sur la révolte en cours, fragments d’un discours colonialiste sans ambages.

Acculés dans des réserves et spoliés de leurs terres depuis le rattachement de l’archipel aux colonies françaises en 1853, plusieurs « Kanaks » mécontents se réunissent à l’été 1878 autour du guerrier Ataï afin de faire valoir leurs droits bafoués. Vite, le face à face entre colons et rebelles dégénère et la révolte mute en quasi guerre civile. Les journaux de la métropole publient telles quelles les dépêches d’Océanie, catastrophistes.

Le Figaro est alors l’un des premiers titres à faire figurer un pli authentique de la part d’un Français (sans doute un soldat) présent lors de l’insurrection. Le mystérieux « XXX » revient sur le « massacre » en cours et intègre à sa lettre un compte rendu détaillé – partisan et extrêmement essentialiste – du soulèvement publié dans le journal local, La Nouvelle Calédonie.

–

LA RÉVOLTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Nouméa, 7 juillet 1878.

Il y a environ quinze jours, à peine commencions-nous à nous remettre de l'émotion causée par la déconfiture de la Banque de la Nouvelle-Calédonie, que nous apprenions à Nouméa de terribles choses. La brigade de gendarmerie de la Foa et différents colons d'Uaraï venaient d'être assassinés par les Canaques de l'arrondissement.

A peine la nouvelle était-elle reconnue exacte que le colonel Gally, brave comme toujours, monta à cheval, prit avec lui une partie des troupes et se rendit sur les lieux. L'anxiété était grande à Nouméa et la population, le soir, n'était pas sans craintes sur la ou plutôt les suites de cette petite révolte. Beaucoup d'anciens colons se rappelant les révoltes des années précédentes parlaient déjà d'organiser un service de volontaires pour la défense commune.

Aussi, comment vous peindre ce que tous nous éprouvâmes le lendemain lorsque, coup sur coup, les nouvelles suivantes nous arrivèrent. Ces nouvelles étaient graves. En effet, dès le soir, on apprit que les Canaques de Bouloupari, gagnés par le chef Ataï et ses sujets, venaient de faire cause commune avec les révoltés et avaient assassiné tous les habitants de leur arrondissement. Ce qu'il y a eu d'horrible dans ce dernier massacre, c'est que, dépourvus d'armes et ne soupçonnant pas le péril, tous ces malheureux ont été surpris et tués sans avoir pu se défendre. Le gérant et le surveillant du bureau télégraphique, la brigade de gendarmerie, la plupart des colons, tous en un mot tombèrent sous les coups des sauvages.

Tout compte fait, bien près de cent personnes ont perdu la vie dans cette affaire. Toutes les victimes ont été tuées soit à coups de hache, soit à coups de casse-tête, soit même à coups de fusil. Les cadavres étaient horribles à voir ; les uns avaient la tête fendue en deux, les autres le ventre ouvert. Les femmes et les jeunes filles avaient subi le dernier outrage.

Vous devez penser ce que fut Nouméa lorsque ces tristes nouvelles furent reconnues officielles. Là, une femme pleurait, là, une autre criait demandant à s'en aller, à quitter cet affreux pays, etc., etc... Quant aux hommes, ils s'empressèrent d'offrir leurs bras à l'autorité.

Un moment, on craignit pour la ville, mais on en fut quitte pour la peur, fort heureusement.

Des troupes en plus grand nombre, grâce à 300 marins du transport le Tage, en ce moment sur rade, se portèrent sur les endroits les plus menacés et protégèrent le chef-lieu.

Enfin, le 4 du courant, au moment où le colonel Gally, à cheval, et à la tête d'une trentaine d'hommes, s'avançait vers les Canaques qu'on venait de lui signaler, deux coups de feu se firent entendre. Le colonel venait d'être frappé à mort, d'une balle de chassepot qui l'atteignit au ventre. Un Canaque, jusqu'à ce jour introuvé, venait de faire ce coup, caché dans la broussaille. Pour que vous compreniez ce meurtre, il est bon de vous dire qu'après le massacre des gendarmes de Bouloupari, les Canaques avaient pris les armes de ces derniers.

Telle est la situation. Heureusement que le Tage est là et ne reprendra la mer pour effectuer son retour en France, qu'après le châtiment qui sera infligé aux insurgés, châtiment exemplaire, espérons-le.

Cette révolte a porté un coup terrible à notre malheureuse colonie et un grand nombre d'habitants se disposent à partir, à se sauver plutôt, les uns en Australie ou ailleurs, et les autres en France.

Je vous envoie, sous ce pli, le journal la Nouvelle Calédonie, qui contient des détails intéressants.

XXX.

***

En raison de l'intérêt qui s'attache à ce récit, nous croyons devoir emprunter au journal que nous envoie notre correspondant, le compte rendu complet de la catastrophe.

Mardi matin (2 juillet), on avait appris l'assassinat de la brigade de gendarmerie de la Foa ; tout le monde avait considéré ce crime comme isolé, et quelques-uns pensaient que l'arrestation des chefs des tribus voisines de la propriété, où Chêne et sa famille avaient été quelques jours auparavant assassinés, n'était pas étrangère à ce nouveau malheur. Personne n'émettait la possibilité d'une révolte organisée.

Dans la soirée de mardi, les télégrammes faisaient connaître que vingt et une victimes avaient succombé à la Foa ; il y avait des colons, des condamnés, des libérés, des noirs. Tout ce qui touchait à la colonisation semblait désigné aux coups des assassins. On croyait encore à un soulèvement tout à fait local. On supposait que les Canaques des tribus qui reconnaissent Ataï pour chef, après ce massacre, gagneraient la montagne pour essayer de se soustraire aux troupes envoyées dans la journée du mardi.

Dans la soirée, on connaissait le nom de trente et une victimes.

Le mercredi matin, le calme commençait à renaître, les dépêches télégraphiques reçues disant que les Canaques avaient disparu.

Cette illusion ne devait pas être de longue durée.

Dans l'après-midi, une vague rumeur d'une marche en avant des révoltés s'était répandue : on disait que des nouvelles graves étaient arrivées, et que le mouvement que l'on réprimait à la Foa devenait général. Bientôt on apprenait que Bouloupari avait été attaqué, que la gendarmerie de ce poste avait subi le même sort que celle de la Foa, que le télégraphe ne marchait plus, que l'employé avait sans doute été assassiné.

En un mot, des faits que l'on avançait, il résultait que le massacre de la Foa venait de se renouveler à Bouloupari ; mais, à la Foa, les colons sont peu nombreux, tandis que Bouloupari et la vallée de la Ouaméni, où l'on passe pour arriver à Bouloupari, sont incontestablement les points les plus habités de la colonie.

Aussi l'émotion a-t-elle été grande. Tout le monde comptait un parent, un ami parmi les colons des points menacés.

En présence de la gravité de plus en plus grande des nouvelles, il n'y avait plus à hésiter ; ce n'était point une vengeance isolée et personnelle que les Canaques poursuivaient ; nous nous trouvions en présence d'une guerre d'extermination ; les colons, leurs femmes, leurs enfants, les condamnés, les Canaques même employés dans les maisons étaient frappés. Ataï et ses complices voulaient supprimer la race blanche ; il n'y avait plus à avoir de doute à cet égard.

La population du chef-lieu, bien que pleine de confiance dans les mesures prises par le gouvernement pour assurer la sécurité de Nouméa et des environs, a pensé qu'elle pouvait jouer un rôle actif et prêter main-forte aux troupes déjà en route pour Ourail et Bouloupari.

***

Ce n'est pas une guerre ordinaire que celle que l'on fait en ce moment contre les révoltés canaques : il n'y a point de bataille rangée. Tout se fait par surprise, et la fuite est la ressource immédiate du Canaque qui voit un ennemi armé à sa poursuite. Le Canaque est très agile, rien ne le gêne, ne l'embarrasse, et, s'il n'est cerné, il gagne bien vite la montagne.

Dans la plaine de Saint-Vincent, et sur les mamelons peu élevés de Bouloupari, une troupe à cheval pouvait et devait être d'une grande utilité, si elle était bien dirigée et confiée à des chefs ayant une parfaite connaissance du pays et des usages canaques. […]

***

Jeudi— Dès le matin, la plus grande anxiété régnait dans la ville : les massacres de Bouloupari et de la Foa étaient la seule chose dont on s'occupât dans les nombreux groupes qui se formaient dans les rues.

A chaque instant, on citait le nom d'une nouvelle victime ; à chaque minute, la marche des assassins et des pillards devenait de plus en plus rapide : ils étaient à Tomo, à Saint-Vincent ; les faits les plus énormes étaient avancés, les exagérations les plus grandes se faisaient jour, et la population était dans une telle disposition d'esprit qu'elle croyait tout.

A dix heures, alors qu'on commençait à se rassurer en présence des mesures de défense prises par le gouvernement, la veille et dans la matinée, la panique à peu près disparue a été portée à son comble par l’arrivée des habitants de la Dumbéa et du Pont-des-Français ; le courrier de Paita n'était arrivé qu'à la Dumbéa, et il avait dû revenir sur ses pas, les Canaques étant déjà à peine à un kilomètre et pillant l'établissement tenu par M. Beaufour.

Le gouverneur a répondu qu'il connaissait parfaitement la situation, qu'il demandait à la population d'avoir confiance en lui, et que des armes seraient données lorsque le moment serait venu.

Bien que les voitures continuassent à arriver, que des cavaliers débouchassent devant l'hôpital comme si des milliers de Canaques étaient à leurs trousses, l'attitude énergique du gouvernement a donné à tous le temps de la réflexion, et, dans l'après-midi, avant même que l'on sut d'une façon certaine que les Canaques n'avaient pas dépassé Saint-Vincent, le calme était rétabli à Nouméa, et la panique complète et générale du matin avait disparu.

Un fait a contribué beaucoup à produire cet effet : l'internement à l'île Nou de tous les Canaques calédoniens employés à Nouméa, au nombre de cent trente. C'était là le seul danger qui menaçait Nouméa, mais il était grand. Toute la ville pouvait être brûlée pendant la nuit par les indigènes appartenant aux tribus révoltées, et dont l'attitude depuis quelques jours laissait beaucoup à désirer.

Quelques-uns ont opposé une résistance aussitôt vaincue. Ces indigènes ne doivent rentrer à Nouméa que lorsque l’insurrection sera écrasée et qu'un exemple sera fait, si c'est possible. Les Canaques de la police doivent être changés et pris parmi les indigènes de Loyalty.

***

Vendredi, on apprenait que les Canaques n'avaient point paru à Païta, et aujourd'hui on sait qu'ils n'ont pas dépassé la Ouengui : c'est donc entre Ourail et la Ouengui que la révolte s'est produite.

Un instant on a répandu le bruit que les tribus du Mont-d’Or s'étaient aussi soulevées ; on a parlé aussi du soulèvement des tribus de Houaïlou et de Ponnérihouen et de l'assassinat commis sur ce point sur M. Schmidt.

La panique a eu ensuite son explication. A la Tiramouna, une cuisine avait accidentellement pris feu.

Les tribus du Mont-d'Or n'ont pas bougé, et l'assassinat commis à Ponnérihouen semble tenir à des causes tout à fait étrangères à une révolte en masse. Cependant, on ne saurait nier que les crimes commis à Ourail et Bouloupari n'aient produit une certaine agitation dans les autres tribus.

Il y a à cette attitude une belle exception. Les tribus de Canala, sous le commandement de leurs chefs respectifs Kake et Gelima, se sont, dès le premier moment de l'insurrection, mises à notre disposition.

Le gouvernement a accepté leur demande, et près de deux cents guerriers se sont dirigés sur Ourail par la route qui traverse l'île en cet endroit. M. Servan, chef d'arrondissement, marche leur tête ; il est seul. C'est de la part de M. Servan un acte de courage et de dévouement qui ne nous étonne pas, mais qui est à remarquer. Il a enlevé les guerriers de Canala à des excitations dangereuses et il nous a donné des auxiliaires qui peuvent nous rendre de grands services.

Nous savons qu'ils sont arrivés à Oua-Tom et ont rejoint M. le commandant militaire, qui est très satisfait de leur tenue ; un chef aurait été blessé dans une lutte contre les tribus d'Ataï.

Le massacre [celui des tribus d’Ataï, NDLR] était si bien prémédité qu'il était organisé, chose inouïe jusqu'à ce jour. D'ordinaire, les sauvages surprennent en masse les victimes désignées, pillent et brûlent. A Bouloupari, rien de pareil, chaque Canaque a son rôle marqué d'avance, chaque groupe a ses instructions particulières pour telle ou telle habitation.

Mais, en dehors, il y avait une direction générale.

Les premiers Canaques qui se présentaient avaient pour mission d'assassiner ; leur besogne faite, ils se dirigeaient à la quête de nouvelles victimes, et la maison était immédiatement occupée par des pillards qui brisaient tout ce qu'ils ne pouvaient emporter, et faisaient des paquets de ce qu'ils voulaient s'approprier.

Les témoins oculaires ont eu à constater quelque chose d'étrange : les femmes et les enfants, dans toutes les guerres de tribu à tribu, sont préalablement déposés en lieu sûr dans le sommet des montagnes ; elles gardent, avec les vieillards, les provisions de réserve en cas d'insuccès. A Bouloupari, au contraire, les femmes et les enfants portaient les armes des guerriers, leurs casse-tête, leurs zagaies, et transportaient dans la montagne le fruit du pillage.

Après les pillards venait la bande des incendiaires qui n'ont pas eu partout le temps d'accomplir leur œuvre de destruction : c'est ce qui explique que quelques habitations ont échappé, non pas au pillage, mais à l'incendie.

Cette succession de bandes explique ce qui s'est passé sur la station Boizot. Au premier massacre, le plus jeune des enfants avait échappé : la jeune fille n'était que blessée.

Un domestique inaperçu par les assassins a voulu emporter les deux enfants, et fuir. Leur mère mourante les a étreints et n'a pas voulu s'en séparer. La seconde bande a achevé la besogne, et, à l'arrivée du secours, les enfants étaient morts.

Voilà bien là les caractères principaux des guerres de race ; toute la tribu est à l'œuvre : il y en a d'autres.

Dans les guerres de tribu à tribu, les guerriers se provoquent, et ce n'est qu'après de longs discours que l'on en vient aux mains : les révoltés de Bouloupari, au contraire, entrent en amis dans les maisons, demandent du tabac, des allumettes, du pain, et pendant que les victimes désignées se détournent pour donner l'objet demandé, elles sont frappées. Tout succombe, hommes, femmes, enfants, et leur rage n'est pas encore satisfaite. Les cadavres eux-mêmes se sont pas respectés ; les femmes subissent un dernier outrage et sont mutilées ensuite.

C'est la sauvagerie avec ce qu'elle a de plus hideux, et on refuserait de croire, si l'on n'avait vu.