Quand Parsifal de Wagner arrivait en France

Le chevalier de la mythologie arthurienne Perceval, imaginé au XIIe siècle par Chrétien de Troyes, est redécouvert en France à la fin du XIXe via l’opéra de Wagner. L’occasion pour la presse hexagonale de se réapproprier le personnage, sur fond d’antigermanisme virulent.

La défaite de 1870 et la poussée revancharde qui s’ensuit jette en France un voile de suspicion sur les artistes allemands et leurs œuvres. Rien n’est plus vrai pour Wagner et ses opéras. L’Anneau du Nibelung est moqué par une très grande partie de la critique française lors de sa première représentation à Bayreuth en 1876.

On va même jusqu’à débattre de sa personne en première page du Figaro où Victor Tissot le dépeint pour un lectorat catholique conservateur comme un révolutionnaire protestant allemand :

« En 1849, il était aux premiers rangs des insurgés de Dresde, et il menaçait de tout piller et de tout brûler. Pour lui, la révolution avec ses fusillades, ses coups de canon, ses cris, ses flots de sang, était belle comme un grand opéra tragique.

Il dut s’échapper en Suisse. De Zurich, il lança des brochures incendiaires contre les “despotes allemands.” Mais depuis lors, les Parisiens ont eu le mauvais goût de siffler son Tannhauser, et ce n’est plus l’Allemagne, c’est la France qu’il prend à partie.

La défaite des armées françaises, le bombardement de Paris, mirent naturellement le Luther de la musique dans une jubilation sauvage. Il vit dans ces désastres le juste châtiment d’un peuple qui avait méconnu son génie et qui avait poussé le sacrilège jusqu’à siffler un de ses opéras. »

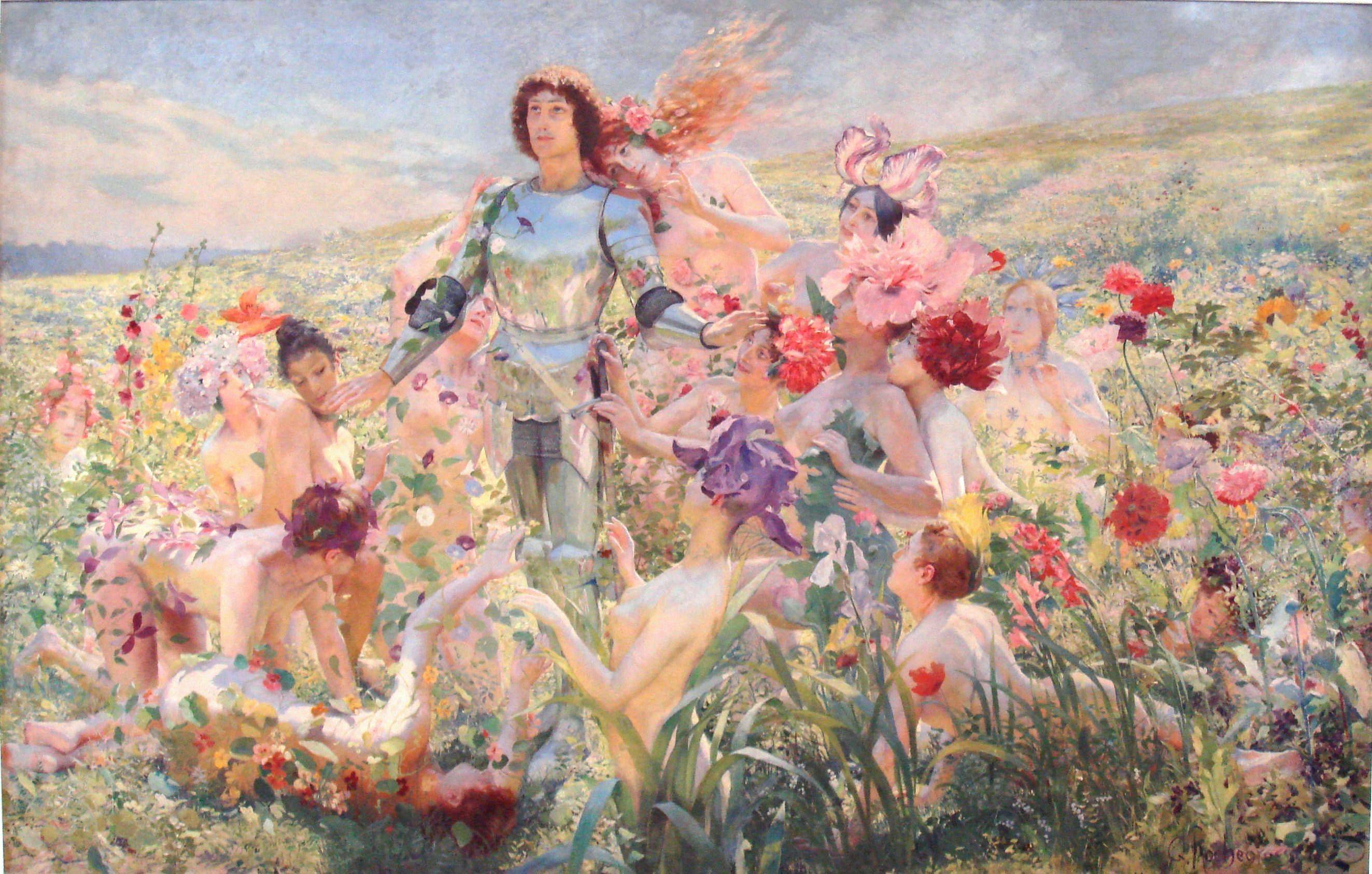

Mais les années 1890 sont plus favorables au compositeur allemand, notamment sous l’influence des milieux symbolistes qui se fascinent pour ses œuvres. Celles-ci suscitent même des peintures en France : Révélation (1894) de Gaston Bussière tirée du Ring, ou Le Chevalier aux fleurs (1894) de Georges-Antoine Rochegrosse [voir l'image d'ouverture], directement inspiré d’un passage du dernier opéra du compositeur allemand, Parsifal (1882), qui met en scène une variante de la légende du Graal.

Toutefois, malgré cette popularité posthume (Wagner est décédé en 1883) ses opéras sont, pendant longtemps, difficiles d’accès en France. En effet, le compositeur avait interdit de créer son œuvre en dehors du palais des festivals de Bayreuth, salle qu’il avait spécialement conçue à cet effet.

Cet embargo prend fin au début de l’année 1914 pour Parsifal. Très vite, les représentations se multiplient dans le monde, notamment à Paris, à la fois à l’Opéra et au théâtre des Champs-Élysées, où elles sont attendues par tous. Preuve de cet engouement, en 1914, le terme « Parsifal » est ainsi cité dans 4523 articles cette année-là (et 1866 fois en 1913).

La mode wagnérienne séduit tous les bords politiques. Le Cri du peuple, journal d’extrême gauche, consacre sa chronique théâtrale du 14 janvier à l’opéra inspiré des « légendes du Grâl » [sic], L’Humanité, de son côté, après avoir annoncé le 21 décembre 1913 que les répétitions générales étaient complètes puis salué la première le 4 janvier 1914, en vient à célébrer les héros mis en scène par Wagner comme des pacifistes avant l’heure, dans un contexte faisant suite aux débats sur la loi des Trois ans augmentant la durée du service militaire en France :

« Des chevaliers du Graal tout à fait pacifiques, qui ne portent aucune arme et qui ne veulent pas voir le sang couler. »

Les plus hauts représentants de l’État se pressent pour assister à l’opéra, et notamment le président de la République Raymond Poincaré en personne, comme le rapporte L’Écho de Paris le 5 janvier 1914.

De tous les éléments de la mise en scène de Parsifal à Paris, se sont, de très loin, les décors qui suscitent le plus de commentaires. Ceux-ci sont vus comme supérieurs à ceux de Bayreuth par nombre de critiques. Reynaldo Hahn, proche ami de Marcel Proust (qui sera lui-même fortement influencé par Wagner), après avoir écrit que « les chœurs de femmes sont d’une sonorité merveilleuse » et que « cette sonorité-là n’existe pas à Bayreuth, car les jolies voix françaises sont les plus jolies voix qui soient au monde ! », continue ainsi dans les pages du Journal du 2 janvier 1914 :

« Les décors, très différents de ceux de Bayreuth, leur sont très supérieurs – bien que celui du temple, d’une richesse splendide, me paraisse, par le fait de l’éclairage, peut-être, manquer un peu de mystère.

Celui du premier tableau est d’une grande poésie, ainsi que celui de la campagne le jour du Vendredi saint ; les panoramas mouvants sont d’une belle couleur et d’une composition originale. »

L’Humanité, deux jours plus tard, ne dit par autrement :

« Le spectacle assurément l’emporte en Beauté sur celui de la “maison-mère” où, par exemple, le tableau des jardins de Klingsor était d’un goût déplorable. »

Le débat sur le décor de Parisfal commence en réalité bien avant la représentation de janvier 1914. Il se trouve alors en France peu de personnes pour contester la beauté de la musique wagnérienne. Aussi, l’orgueil national porte tout son poids sur la scénographie qui doit supplanter celle de Bayreuth.

« Parsifal fera-t-il son entrée à l’Opéra vêtu à la mode allemande ? » demande très sérieusement Comœdia le 24 septembre 1913 dans un long article avant de s’interroger de manière très rhétorique : « Ne vaut-il pas mieux s’inspirer de l’art et du goût français pour la composition des décors et des costumes ? »

C’est notamment le décorateur Eugène Martial Simas qui a la charge de l’arrière-plan de l’opéra. Influencés par l’Art nouveau, ses divers tableaux ravissent les journaux qui s’empressent de les montrer dans leurs pages. Comœdia leur consacre ainsi le 29 décembre 1913 un article, rappelant que ceux de Bayreuth incarnent « une certaine vulgarité de couleur assez déplaisante ».

De son côté, L’illustration du 3 janvier 1914 met en première page une image du troisième acte où l’on voit les protagonistes de l’opéra évoluer sous une coupole évoquant l’architecture romano-byzantine alors à la mode.

Preuve de l’importance de l’événement que représente la première de Parsifal en France, les maquettes des décors sont précieusement conservées et sont aujourd’hui visibles sur Gallica, notamment ceux de Simas (acte I et III), ou bien ceux d’un autre artiste, René Rochette, pour l’acte II.

Malgré la Première Guerre mondiale, Wagner reste très populaire en France dans les années 1920. Lorsque Parsifal est de nouveau joué en 1924, L’Intransigeant du 13 avril explique que cette reprise « constitue le plus grand événement théâtral de ces dix dernières années » tandis que Comœdia consacre le 16 avril un reportage à l’opéra.

Toutefois, malgré son succès, Parsifal n’est pas moins sujet à polémique. Celle-ci se concentre principalement sur l’origine de l’œuvre. Wagner s’inspire, pour créer son opéra, du texte Parzival écrit au XIIIe siècle par Wolfram von Eschenbach, qui s’appuie lui-même sur Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, texte inachevé composé en ancien français d’oïl dans les dernières années du XIIe siècle.

Une caractéristique que ne manque pas de souligner la presse hexagonale, et ce dès les premières représentations de l’opéra à Bayreuth, comme dans Le XIXe siècle du 6 septembre 1882.

« Parsifal est tiré des poèmes de Robert de Boron (le Petit Saint Gral, du douzième siècle), de Chrétien de Troyes (Perceval le Galois ou les Contes de Graal), poèmes traduits ou imités en allemand par Wolfram de Eschenbach.

Mais cette légende du Greal [sic], du vase sacré, se trouve dans les traditions les plus anciennes de tous les peuples argens [l’auteur a sans doute voulu écrire “aryens”, NDLA]. »

On retrouve des propos similaires en 1913, alors que se prépare la première de janvier 1914. Maurice Vaucaire, célèbre poète dramaturge, publie au même moment Le Vrai roman de Parsifal, adaptation contemporaine du texte de Chrétien de Troyes.

L’Excelsior du 24 octobre 1913 applaudie cette démarche restituant « le vrai Parsifal de la légende, non pas le paladin de l’opéra, romantique et ténébreux, mais le chevalier de conte de fées, charmant, jeune, traînant tous les cœurs après soi. [Maurice Vaucaire] lui rend sa grâce française ».

Cette volonté de franciser le mythe arthurien cache mal le fait que celui-ci a longtemps été ignoré dans l’Hexagone et qu’il est en grande partie redécouvert grâce à Wagner. L’orthographe hésitante de certains journalistes lorsqu’il s’agit d’écrire le terme Graal (« Grâl », « Greal ») et le choix de Maurice Vaucaire d’employer dans le titre de son livre le nom « Parsifal » et non le français « Perceval » montre bien que le public connaît surtout le chevalier sous son nom allemand. D’ailleurs, dans la presse, c’est surtout le premier qui est cité (et de très loin) et non le second.

Cette prédominance de la version allemande agace la presse nationaliste, anti-allemande et revancharde. Les colonnes de L’Action française sont ainsi remplies d’hommes qui, reniant le wagnérisme de leur jeunesse, rejettent en grande partie Parsifal. À l’instar de Maurice Pujo, Léon Daudet, le 30 décembre 1913, en Une du journal antisémite, explique ainsi :

« De même que la métaphysique allemande a perdu ses prises sur la jeunesse intellectuelle, tout au moins dans l’Université, de même les scénarios de Wagner ont laissé voir leur trame absurde et vaine, faite de réminiscences, d’épais bavardage et d’ennui.

C’est encore mon ancien condisciple de Louis-le-Grand, Joseph Bédier, l’admirable auteur d’un Tristan et Yseult restitué, après ce grand détour, au génie français, qui le déclarait hier à un de nos confrères :

“Son idéalisme facile et immoral – à Richard Wagner – m’exaspère. Dans ma jeunesse, le pasteur de Parsifal était un dieu ; de le considérer comme un néo-romantique germain peu clair et peu clairvoyant, j’étais un Philistin pour mes camarades. Je suis resté un Philistin. J’aime trop nos contes médiévaux pour comprendre les ouvrages wagnériens, et comprendre c’est aimer.”

Aujourd’hui, tous ceux qui réfléchissent pensent là-dessus comme Joseph Bédier. »

L’antisémitisme (le Juif est alors, pour les nationalistes français, un « agent allemand ») et la détestation des protestants qui a cours à cette époque dans la presse catholique ultra semblent être pour beaucoup dans ce rejet de Wagner.

Trente ans plus tard, c’est pour de toutes autres raisons qu’Aragon veut franciser le mythe du Graal. En pleine Occupation, comparant la Résistance aux chevaliers du roi Arthur avec des textes comme Brocéliande, il conteste le quasi-monopole du compositeur de Bayreuth sur Parsifal, comme il l’explique dans son essai « La Leçon de Ribérac ou l’Europe française » publié en juin 1941 dans les pages de la revue Fontaine éditée à Alger :

« Mais pour ajouter encore à la grandeur française, il fallait que Chrétien [de Troyes] inventât et fit vivre la figure la plus noble, la dernière de son œuvre, Perceval le Gallois, qui revint en France sous le nom de Parsifal. Oui, c’est de notre premier poète national, en qui s’unissaient les sentiments et les traditions des diverses parts ne notre patrie, qu’est née la première image de Parsifal. […]

Le Perceval de Chrétien est par plusieurs points différent du Parsifal de Richard Wagner (quand ce ne serait que pour ce qu’il aime embrasser les demoiselles). Il est chevalier errant qui protège les femmes, les faibles. Il n’est pas cette dernière expression de l’individualisme où Wagner et Nietzsche se rejoignent, et qui donne à Maurice Barrés, l’homme du Culte du Moi, l’occasion d’une de ses plus belles rêveries (“Le regard sur la prairie” dans Du Sang, de la Volupté et de la Mort).

Perceval est le porteur de vérité, le justicier. Il est l’incarnation la plus haute du Français, tel qu’on voudrait qu’il soit, tel qu’il est quand il est digne de ce nom. Le culte de la femme ici concilié avec la mission de l’homme éclaire cette mission de justice et de vérité. »

On le voit, tout en reconnaissant à demi-mot le fait que le mythe de Perceval et du Graal sont revenus en France par l’intermédiaire de Wagner, Aragon veut absolument distinguer la légende médiévale de Chrétien de Troyes et celle du compositeur allemand. Celle-ci est, pour le poète de la Résistance, l’annonciatrice du nationalisme (y compris français), alors que le Perceval « français » serait le héraut d’une démocratie sociale dont la France révolutionnaire est, pour lui, l’incarnation.

Ce débat ne durera que le temps de la guerre. Après, si le mythe du Graal inspire quelques travaux en France (comme la pièce Le Roi pêcheur Julien Gracq, publiée en 1948, qui doit beaucoup à Parsifal), ce n’est rien comparé à l’intense production d’œuvres populaires (films, bandes dessinées) autour de cette légende à laquelle on assiste aux États-Unis. C’est d’ailleurs par la culture américaine, et notamment grâce au succès de la fantasy à partir des années 1970 et 1980, que les récits arthuriens susciteront à nouveau de l’intérêt.

Comme au début du XXe siècle, c’est de l’étranger que le Graal arrive dans l’Hexagone.

–

William Blanc est historien, spécialiste du Moyen Âge et de ses réutilisations politiques. Il est notamment l'auteur de l’ouvrage Le Roi Arthur, un mythe contemporain, paru en 2016 aux éditions Libertalia.

–

Pour en savoir plus :

William Blanc, Le Roi Arthur, un mythe contemporain, Paris, Libertalia, 2020

William Blanc, « Wagner, à l’aube de la fantasy », in: Anne Besson (dir.), Fantasy, retour aux sources, BNF, 2020

Martine Kahane (dir), Nicole Wild (dir.), Wagner et la France, Paris, Herscher, 1983

Timothée Picard, « Wagner selon Proust : une dramaturgie de l’écriture sotériologique », in: Wagner, une question européenne : Contribution à une étude du wagnérisme (1860-2004), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006